-

-

有松絞り

2020/8/22

有松絞りの浴衣を作ってもらってきました。まずは、名古屋から電車で20分名鉄「有松」駅で降りて、徒歩5分「有松・鳴海絞会館」で絞り文化と展示を堪能しました。2階では絞りの実演が行われていて、作業中のお ...

-

-

重陽の節句

2023/4/6

日本には五節句があります。 一月七日 七草 三月三日 上巳の節句 五月五日 端午の節句 七月七日 七夕 九月九日 重陽の節句 中国から伝わったものが始まりで、節句の行事として日本でも取り入れられてきま ...

-

-

氷点てのすすめ

2023/8/14

暑い夏。何も手につかない日々ですが、そんな時こそゆっくりと一服頂きたいものです。暑いときに温かい抹茶も美味しいですが、キンキンに冷やした氷水で点てる抹茶もまた良いものです。難しく考えず、手付きのポット ...

-

-

盆点前の始まり

2023/8/14

茶道の点前の中に「盆点前」というものがあります。私達の流儀では「盆点前」は3種類あります。「基本盆点前」「略盆」「茶箱」になります。すべてお盆の上に茶道具をのせて運び出す点前のことを「盆点前」と言いま ...

-

-

蝶番水指

2021/9/27

夏のお点前。大きな水指には様々な蓋が組み合わされています。今回の水指は蝶番がついた蓋の取り方になります。水指の蓋を指で押さえて開けるのですが、強く押さえると蓋が水指の中にドボンと落ちてしまいます。指の ...

-

-

盆蓋点前

2020/8/9

風炉の点前は、水指が大きくなっていきます。それに合わせて水指の蓋も大きくなってきて様々な形のものが使われます。こちらは「盆蓋」です。水指に合わせて作られた蓋がないときに、お盆を伏せて水指の蓋代わりに ...

-

-

風炉の流し点て

2020/8/3

夏のお点前には、様々な演出が施されていることがあります。「絞り茶巾・洗い茶巾・千鳥茶巾」などの変わり茶巾。棚をやめて水指がどんどん大きくなっていき、それに合わせて水指の蓋の形が変わります。「盆蓋・蝶 ...

-

-

茶筅荘り

2020/8/3

「茶筅荘り」という点前があります。濃茶点前ですと「小習」の中の一つとなりますが、薄茶点前でも「茶筅荘り」はあります。どんな時に茶筅荘りをするかというと、水指が名物、由緒あるもの、あるいは到来品などの時 ...

-

-

ふくさで金魚や蝉

2020/8/4

夏になると楽しみなひと時。ふくさで金魚や蝉を作って飾ります。盆蓋などの大きな水指の時に飾り、涼しさを演出します。お薄点前のお遊びではありますが、ワクワクする時間です。 金魚を飾るのは、蓋上に柄杓と ...

-

-

風知草(ふうちそう)

2020/7/19

(露草・松虫草・風知草) さわさわと風に吹かれる感じが涼しさを伝える風知草(ふうちそう)。生けると縞葦と間違えそうですが、風知草は黄色と緑の縞模様の葉です。縞葦は白と緑色の縞模様の葉です。 風知草 ...

-

-

井戸茶碗の見どころ

2020/7/21

井戸茶碗とは、韓国李朝時代に製作された高麗茶碗のことです。井戸茶碗と呼ばれるものには、いくつかの見どころがあります。この茶碗は、私の祖母が韓国のお土産に買ってきてくれた茶碗です。 一、形 大ぶりで大き ...

-

-

釣瓶(つるべ)の水指

2023/5/12

蒸し暑いこの季節。「釣瓶(つるべ)」の水指を濡らして使うと涼しさが伝わる一服となります。「つるべ」とは、井戸水をくむために、縄の先につけておろす桶のことです。武野紹鴎が井戸の水を汲み上げそのまま水屋に ...

-

-

盆の風物詩

2021/7/9

お盆とは「精霊祭」のことを表します。7月13日に先祖の霊をお迎えして、7月16日にお送りする行事です。全国各地、様々な行事があるとは思いますが一部をご紹介します。 7月13日に先祖の霊をお迎えするため ...

-

-

絞り茶巾・洗い茶巾・千鳥茶巾

2020/7/6

夏の平茶碗の季節です。平茶碗では、変わり茶巾の仕組み方は3種類あります。茶巾を使って涼しさを演出します。 「絞り茶巾」 水屋で茶巾を絞ってきますが、あと1滴残したくらいで茶碗に仕組みます。夏の絞り茶巾 ...

-

-

七夕と素麺

2022/8/12

七夕は五節句の一つです。牽牛(けんぎゅう)と織女(しゅくじょ)二つの星が年に一度、7月7日の夜に天の川の間で出会うという伝説による星祭りの節句です。 七夕の供え物は、詩歌を書いた短冊や色紙・五色の糸で ...

-

-

楽茶碗の見どころ

2022/8/14

楽茶碗で濃茶を練ると美味しく練れます。これは、楽茶碗の軟らかさから茶筅の当たりがよくて、お湯を吸収する力が強く、そして温かさを逃がさないためです。楽茶碗は、抹茶を点てるために造られている茶碗ですので ...

-

-

包み帛紗

2020/6/27

棗を茶入で使いたい時、包み帛紗にして扱います。棗は真塗で蒔絵のないものを使います。また、四滴茶入の「水滴」だけは注ぎ口と取っ手の両方ついていて完品なので、包み帛紗にすることができます。私達の流儀では、 ...

-

-

蛇籠と加茂川籠

2023/5/31

「蛇籠」と「加茂川籠」です。どちらも籠目に編む竹細工の編み方は同じですが、少しだけ太さと長さが違います。長さが長くて少し細い方が「蛇籠」で、長さが短くて少し太い方が「加茂川籠」です。どちらも同じ用途の ...

-

-

桑小卓(くわこじょく)の始まりと飾り方

2025/6/20

丸卓と合わせて基本の棚です。桑で作られていて、天板、中棚、地板があり、四本柱の二重棚です。女桑と男桑があり、女桑の方が桑の木の色が濃い色と聞いています。裏千家初代仙叟宗室が、矢を立てておく矢台から考え ...

-

-

風炉の濃茶はなぜ一杓水を差すのか

2020/8/17

風炉の点前の濃茶の所作です。濃茶を茶碗に適量入れ、水指の蓋を開けて水を一杓釜に入れてから茶碗に湯を注ぎます。釜の湯の温度を下げるためにする所作でありますが、なぜそのようなことをするのか? これは、昔の ...

-

-

葉蓋点前

2023/7/5

7月に入ると葉蓋の点前です。水指の蓋の代わりに「梶」や「里芋」「蕗」の葉をのせて運び出しする点前です。裏千家11代玄々斎が七夕の趣向で末広籠(唐人笠籠)の受筒を使い、梶の葉をのせて運び出しをした点前で ...

-

-

利休七種蓋置ー蟹と栄螺

2022/6/11

利休七種という蓋置があります。「火舎香炉(ほやこうろ)」「五徳(ごとく)」「三葉」「一閑人」「蟹」「栄螺」「三閑人」です。 「蟹」の蓋置の始まりは、中国の文房四宝で伝わりました。墨台だったと考えられて ...

-

-

金糸梅(キンシバイ)と未央柳(ビヨウヤナギ)

2020/6/6

道路脇でよく咲いている「金糸梅」です。黄色が鮮やかなので目に留まることが多い花です。名前の由来は花びらが5弁のため、梅に似ているので「金糸梅」という名前がついています。茶花として生けるとまっすぐな茎 ...

-

-

夏越の祓い(なごしのはらい)

2022/8/12

「夏越の祓い」とは、一年を二期に分けて、六月の晦日と十二月の大晦日に半年ごとの穢れを祓い、来る半年の無病息災を願うものです。儀式としては、人形(ひとかた)に自分の名前を書き、身体をなで息を吹きかけます ...

-

-

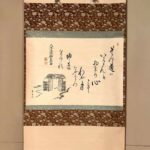

丸卓の始まりと飾り方

2022/5/30

6月のお稽古です。軸には「清流無間断」清らかに流れる水は、途切れることがないという意味です。 棚は基本の「丸卓」です。「丸卓」は川から流れてきた壊れた酒樽を見て、棚にしようと思いついたと言われています ...

-

-

麦の実る季節ー麦秋

2021/1/3

momo105さんによる写真ACからの写真 麦の熟れる季節です。稲とは反対の季節5月に麦は実ります。5月ですが麦が実ることから「麦秋(ばくしゅう)」という言葉で表します。 こちらは、12月の麦。 寒い ...

-

-

利休三十五条嫌忌

2021/6/12

千利休が嫌った三十五の事柄をまとめた「利休三十五条嫌忌」というものがあります。現代の茶道にも社会にもつながることがたくさんあります。 一、油杓 柄杓から湯や水を茶碗に入れる時に、柄杓の高さを上下にかえ ...

-

-

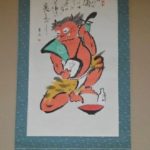

大津絵ー美人画と風刺画

2020/8/17

大津絵の美人画といったら「藤娘」です。塗笠を被り、あごの下で朱色の紐を結んでいます。着物の片袖を脱ぎ裾を翻し、藤の枝を肩にかけてポーズをとる美しい一枚です。今では「藤娘」は藤の花を担いでいますが、始ま ...

-

-

真田紐の結び方

2023/2/4

「真田紐」とは茶道具の桐箱についている平織りの紐のことをいいます。縦糸と横糸を使って機で織る世界最小の織物と言われています。通常の倍以上の本数の縦糸と横糸を圧縮して織るため、伸びにくく丈夫です。 「真 ...

-

-

茶杓筒の真行草

2020/8/17

茶杓は唯一茶人が自作できる茶道具です。千利休時代から茶杓筒が作られるようになりました。竹の細い方で茶杓を作り、竹の太い方で茶杓筒を作ります。同じ竹で作った茶杓筒のことを「共筒(ともづつ)」と言 ...

-

-

ノコギリソウーyarrow

2020/6/11

この季節に我が家で群生する「ノコギリソウ」です。葉っぱがギザギザでのこぎりの刃のように見えることからこの名前があります。我が家のノコギリソウは赤色の花が付きますが、白色の花もあります。 薬草としても有 ...

-

-

濃茶の掃き方

2020/8/17

https://chanoyujiten.jp/wp-content/uploads/2020/05/茶入1.mp4 茶入からの抹茶の回し出しを解説しようと思います。登録の都合上、回し出しの部分から切 ...

-

-

大津絵ー鬼のいろいろ

2022/7/29

大津絵には、鬼の絵がとても多いです。鬼の絵は、様々な風刺をしていて内容を知ると面白くて仕方ありません。いくつかを紹介したいと思います。 「鬼の三味線」という大津絵です。鬼が裃を着て三味線を弾いていて、 ...

-

-

棗と茶器の抹茶の掃き方の違い

2023/9/6 natsumetotyaki

https://chanoyujiten.jp/wp-content/uploads/2020/04/棗の茶の入れ方。mp4.mp4 棗からの抹茶の掃き方を解説します。(私たちの流儀の掃き方です)棗は ...

-

-

水無月と半夏生

2020/7/7

1年の半分が終わる月となりました。暑くなるこれからの季節に暑気払いの和菓子です。 「水無月」といいます。宮中ではこの季節、暑気払いとして氷室の氷を召し上がったようです。しかし、庶民は氷室の氷など手に入 ...

-

-

仕服の包み方・開け方・茶入の清め方

2020/6/20

https://chanoyujiten.jp/wp-content/uploads/2020/05/仕服の包み方.mp4 仕服に茶入を入れる包み方を説明します。 〇つがりを向こう側にして、茶入の正面 ...

-

-

小判草と兎の尾

2020/6/28

道端にたくさん生えている小判草です。小さいころは、虫みたいだなと思っていました。茶室で生けると、茎が細くてサワサワと揺れる感じが涼やかに見える野草です。秋になってくると、どんどん茶色くなってくるので ...

-

-

和菓子の日

2020/6/8

6月16日は「和菓子の日」です。平安時代に疫病が流行り、16個のお餅や和菓子を神様に供え疫病平癒と健康招福を祈った宮中行事が始まりです。西暦848年に仁明天皇が「嘉祥(かじょう)」と改元されました。「 ...

-

-

鬼の念仏ー大津絵

2020/6/21

「鬼の念仏」は、江戸時代の大津絵ができた当時から、大津絵店の店頭を飾る看板にも描かれるほどの代表的なものでした。鬼が墨染を着て僧の身なりをしています。首から鉦(かね)を下げていて、右手には撞木(しゅ ...

-

-

茶巾で茶碗を清める

2020/6/2

https://chanoyujiten.jp/wp-content/uploads/2020/05/茶巾.mp4 茶碗で茶巾を清めることの解説をします。 〇右手で茶碗を取り、左手を茶碗の下に添えて ...

-

-

花筏(はないかだ)

2020/6/2

5月に花を咲かせる「花筏」。よくよく見ないと花が咲いているかわからない茶花です。葉っぱの上に乗っている小さなものが花です。花が葉っぱの筏の上に乗っているようなので、「花筏」の名前がつきました。 桜 ...

-

-

茶碗と茶器を置き合わせるー三光

2020/8/17

「水指を頂点に三角形に置いてください。」と教えています。「これくらいの三角形ですか?」「ちょっと広いですね。」スッと置きつけることができたらいいですね。 水指を頂点に、茶碗と茶器の間はだいたい5目くら ...

-

-

柄杓を構える

2020/8/17

お点前の最初の構えである「柄杓を構える(鏡に持つ)」には意味があると言われています。 柄杓の長さは、利休の脇差の長さに作られたのが始まりと言われています。武士であろうと、茶室には刀は持ち込めない時代で ...

-

-

三社祭とは

2020/6/2

私の祖母と母の出身は浅草です。三社祭は、毎年楽しみにしているお祭りです。 「三社祭」の由来は、二人の兄弟から始まります。桧前浜成(ひのくまはまなり)と竹成(たけなり)二人の漁師です。二人が隅田川で ...

-

-

大津絵とは

2020/8/17

「大津絵」とは、近江の国大津で旅人が用事を済ませた後、故郷へ帰るお土産として買い求めたものが大津絵です。江戸時代、大津は京都に近くて、東海道と伏見街道の合流地で、交通の要所として栄え、にぎわった土地で ...

-

-

濃茶のふくさのたたみ方ー四方さばき

2020/6/2

濃茶をはじめると、ふくさのたたみ方は一緒ですが、ひと手間帛紗の扱いが加わります。濃茶の帛紗の扱いのことを「四方さばき」といいます。これは、濃茶になると扱いが丁寧になるためです。 薄茶器を清めるため ...

-

-

腰黒薬缶とは

2020/6/2

水屋にいつも置いてあって、おなじみの水次薬缶です。「腰黒薬缶」といいます。腰の部分が黒いので「腰黒薬缶」と名前がつきました。 薬缶は昔、薬を煎じて飲むための道具でした。薬を煎じるためには、薬を入れて ...

-

-

胴に黒い点が並んでいる茶入ー澪標(みおつくし)

2022/9/7

黒織部の斬新な模様で細長い茶入です。この茶入は、中興名物「澪つくし」の写しです。中興名物というのは、江戸前期の茶人、小堀遠州によって選ばれたそれ以降の名物です。茶入の胴に通行する船のために澪(水脈)を ...

-

-

馬の文字が反対になっている絵柄ー左馬

2020/6/2

我が家に「左馬」の蓋置があります。「左馬」というのは「馬」の文字が逆さまに描かれている文様のことです。蓋置そのものが絵馬の形になっていますので、端午の節句に使っても良いかと思います。本来は「左馬」の ...

-

-

茶杓の清め方

2020/6/2

https://chanoyujiten.jp/wp-content/uploads/2020/05/茶杓の拭き方.mp4 茶杓の清め方の説明です。私の流儀の清め方です。 〇ふくさをたたむ。左手の手 ...

-

-

棗・茶器の茶杓の置き方の違い

2020/6/2

お点前の時に、棗や茶器の上に茶杓を置きます。緊張する場面ではありますが、心遣い一つでずいぶん違います。 棗と茶器この二つでは茶杓の置き方に違いがあります。利休百首の中でも、詠まれています。 http ...

-

-

棗・茶器の清め方の違い

2020/8/16

「棗」は果物の棗の形をした薄茶器のことです。「茶器」は棗以外の形をした薄茶器のことです。この二つは、清め方が違います。私の流儀の清め方になります。 https://chanoyujiten.jp/wp ...

-

-

帛紗(ふくさ)のたたみ方

2020/6/2

棗拭き方 私の流儀のふくさのたたみ方です。分解して説明してみようかと思います。 〇着物にはさんであるふくさの下を外側に折り、親指を上にしてしっかりとふくさを取ります。(男性の場合は、ふくさの下を内側 ...

-

-

菱形を重ねたような文様は何ですかー松皮菱

2020/6/2

菱形の上下にさらに小さな菱形を重ねたように見える柄は「松皮菱」です。松の皮をはがした形に似ているのでこの名前がついたといわれています。家紋にもたくさん使われています。 この写真と松皮菱の文様似てい ...

-

-

木賊・砥草(とくさ)

2020/6/2

七海ゆきさんによる写真ACからの写真 「とくさ」は茎の表面がザラザラしているために木材や金属、爪などを砥ぐ研磨剤として使われたことから「トグクサ(砥草)」と名付けられました。別名である「ハミガキグサ ...

-

-

竹林の中で七人の人の絵柄ー竹林の七賢人

2020/8/16

竹の子が終わり、竹がまっすぐに空に向かって伸びはじめる6月。雨後の竹の子は、一日であっという間に伸びてしまいます。そんな季節、竹林の七賢人(ちくりんのしちけんじん)を楽しみたいものです。 竹林の七 ...

-

-

表千家と裏千家の違いは何ですか

2022/9/25

体験にいらっしゃった方によく聞かれる質問です。「表千家と裏千家の違いは何ですか。」一言で言ってしまえば、兄弟です。千さんという苗字のお兄さんと弟さんです。 千利休から茶道が始まり、その孫千宗旦の子供に ...

-

-

大の月・小の月とはー末広蓋置より見る

2022/8/14

末広蓋置というものがあります。「大」「小」が表裏に描かれている蓋置です。「大」は大の月の時に、「小」は小の月の時に前にして飾ります。 江戸時代に流行ったのは「大小暦」です。大の月は31日ある月のこ ...

-

-

桐箱の真行草

2020/8/7

茶道具を入れてある桐箱。桐材は火に強く水にも強いです。そして桐は木目が美しく、肌触りがよく、細工がしやすくて軽いです。桐の箪笥は火事の時、表面は焼けてしまったが、箪笥の中は燃えなかったと言います。また ...

-

-

音の鳴る蓋置の名前は何ですかー馬鈴・駅鈴

2021/4/28

https://chanoyujiten.jp/wp-content/uploads/2020/04/駅鈴.mp4 幼い頃、扱ってみたかった蓋置「駅鈴(馬鈴)」です。ドーナッツ形でカランカランという良 ...

-

-

床の間の下壁に開いている穴は何かー狆潜り(ちんくぐり)

2022/3/9

黒野良さんによる写真ACからの写真 写真は書院造りの床の間です。床の間の左下に四角い穴が開いているのがわかるでしょうか。これのことを「狆潜り(ちんくぐり)」といいます。 狆潜りは、床の間の下の方に開 ...

-

-

茶室の天井

2020/6/2

茶室の天井は見どころがいっぱいです。30分の茶会の中で意外と見忘れてしまうことが多いですが、正座をしてゆっくりと落ち着いたら、是非見てほしい場所です。竿縁天井・格天井・船底天井になっていたりして、素 ...

-

-

釜のこと

2024/11/4

釜の特徴の二つを説明したいと思います。 一つは「鳴り」。釜の中の湯の温度が上がってくると「シュー」と音が鳴り始めます。なぜ、音が鳴るかというと釜の底に「鳴り」という鉄片が漆によって取り付けられているか ...

-

-

なぜ東(とう)というのか

2020/6/2

亭主のことを「東(とう)」と呼ぶのはなぜなのか。亭主は茶室の中では、西の方角に座っているのですが、東(とう)と呼びます。これは、日本人の考え方、貴人よりもへりくだっているという考え方からの呼称です。 ...

-

-

シャガ

2020/6/2

端午の節句近くなると庭に咲きだす「シャガ」です。アヤメ科の花なので、菖蒲などとよく似ています。菖蒲より柔らかい色合いが茶室によく合います。 「シャガ」ってどんな漢字を書くのですか?と聞かれます。 超 ...

-

-

畳かえの季節

2020/6/2

『 炉のあとは一畳青しほととぎす』(如心斎) 風炉の季節になると、炉畳をしまいます。我が家は、炉畳で炉を塞ぐだけですが、本来は炉畳のある一畳を取り替えます。一年太陽に当たらずにしまってあった畳は、 ...

-

-

棗・平棗・茶器・茶入の蓋を取る位置は

2020/8/16

薄茶器の蓋を置く場所に「真・行・草」があります。 「この蓋はどこに置きますか?」「茶碗の下ですか?茶碗の横ですか?」お稽古でよく聞かれることです。蓋の置く位置は、薄茶器の形で変わります。茶巾で茶碗を清 ...

-

-

内角(うちずみ)と外角(そとずみ)の違いは

2020/11/1

お稽古で、今日のお点前は、内角ですか?外角ですか?とお弟子さんによく聞かれます。小さな卓(運び出し含む)と大きな棚で分けると覚えて下さい。小さな卓と大きな棚では、棗と茶筅の置き合わせの位置が変わるた ...

-

-

杜若(かきつばた)・あやめ・しょうぶの違いー八つ橋茶碗から見る

2022/8/20

この茶碗を見て、「きれいな、かきつばたの茶碗ですね。」「かきつばたでなく、しょうぶですか。」「あれっ、あやめですか。」残念ながらどれも違います。この茶碗を見て、花以外のものに目を止めて欲しいです。もう ...

-

-

茶室の方角はどのように作られていますか

2021/6/13

茶室の方角には、基本があります。四畳半が基本の形ですが、写真は八畳です。 正客が座る客畳は東です。 亭主が点前をする点前畳は西です。 床の間がある貴人畳は北です。 躙り口(入口)は南です。 日本の ...

-

-

建水の七種類

2022/4/18

茶道具の一番目立たない存在である建水です。水を建えして(くつがえし)捨てるためにこの名前があります。水をこぼして捨てるので「こぼし」とも言います。 七種の建水は、 大脇差(やや細長い捻抜風)利休所持の ...

-

-

なぜ茶室で着物を着るのか

2020/6/2

茶室では、着物を着ることが大切です。なかなか一人で着るのが大変で一歩が踏み出せないものですが、着物でお点前すると、なぜ右手で取るのか、三手で水指の蓋を開けるのか、建水をすすめるのかということがわかる ...

-

-

木目の向きは縦か横か

2022/8/12

「阿古陀茶器」というものがあります。「阿古陀」は「阿古陀瓜」のことで、昔の「南京(かぼちゃ)」のことです。夏の終わりころの瓜科の植物が大きくなるころに使ったり、冬至の季節に使ったりします。 お稽古 ...

-

-

お稽古とはー稽古照今

2020/6/2

(利休百首の一)「その道に入らんと思う心こそ我が身ながらの師匠なりけり」 どんなことでも、その道に入ろうとするには、先ずは志を立てなければならないです。そして、その志を立てたことでもうすでに心の中に ...

-

-

床柱の見どころー竹の子・竹の子目

2021/5/22

茶室に座って心落ち着いたとき、みなさんどこに目が行きますか。茶室は、数寄屋大工さんのこだわりがたくさん詰まっていて、見どころがいっぱいです。 まずは、床の間を見ます。床の間には、床柱というものがありま ...

-

-

土風炉

2023/5/27

初風炉の季節は5月初旬です。初風炉には、土風炉が基本です。土風炉とは、素焼きの陶器の上に黒漆で塗り固めた風炉のことです。土風炉が初風炉で使われるのは、風炉の中で一番格が高い真の風炉だからです。風炉の真 ...

-

-

草履の揃え方

2020/8/16

茶会の大切なお仕事に下足番があります。私も娘も小学生の頃に、最初に覚えた茶会の仕事です。 下足番の一番の仕事である草履の揃え方です。ぴったり揃えて置いてはいけません。少しだけ間を離して揃えると、履 ...

-

-

子供の着物の背中についているものとはー背守り(せまもり)

2022/11/11

小さな子供の着物の背中には、家紋の部分に可愛い縫い模様がついています。これを「背守り」といいます。この目には、縫ってくれたお母さん達のたくさんの愛情が込められています。 「熨斗」の背守りがついた着物。 ...

-

-

伊勢物語「かきつばた」

2025/5/11

(隅田川の香合) 「伊勢物語」というのは伊勢から江戸までの旅で、在原業平が詠んだ歌を集めたものと言われているものです。 伊勢物語で一番有名な和歌「東くだり」でしょうか。「かきつばた」という5文字を句の ...

-

-

かざし柄杓・引き柄杓・結び柄杓

2022/8/14

風炉の柄杓の置き方は「かざし柄杓」「引き柄杓」「結び柄杓」の三種類です。この三種類の置き方は、千利休が弓道の所作を見て考えたと言われています。弓道は、結びで構えて、弓の弦を引いてひっぱり、かざして矢 ...

-

-

苧環(おだまき)

2020/6/11

「苧環」というのは糸巻きの道具のことです。麻糸を巻いたもので、着物の柄でもよくあります。歌舞伎の様々な演目でも、苧環が物語を彩る重要な小道具として活躍するそうです。昔の人にとって、苧環はとても身近なも ...

-

-

十二単

2020/6/2

「十二単」優雅な名前の花です。しかし、地に蔓延る強さは野草ならではです。花が重なり合って咲く姿を、宮中の礼装として着用した十二単衣に見立てて付けられたものです。濃い紫色で、すくっとした立ち姿。花弁が ...

-

-

姫空木(ひめうつぎ)

2020/6/2

空木(うつぎ)の花は、白さが際立っていて蕾になると咲くのが待ち遠しい花です。なぜ「うつぎ」を「空木」と書くかというと、茎の部分がストローのような空洞になっているからです。 我が家の空木は「姫空木」 ...

-

-

柄杓の扱い「中水底湯」

2020/8/1

柄杓の扱いで「中水底湯」とは、柄杓で湯や水を汲む時に気を付けるべきことです。 柄杓で水を水指から汲む時は、水指の真ん中あたりの水を汲みます。水は、対流しないので表面と底に塵が積もるので、水指の中の ...

-

-

立浪草

2020/6/2

4月になると庭に群生し始める花。立浪草。白と紫色があります。浪立つようなとは、正にその通り。茶花としては、茎が細いので生けづらいですが、みなさんに知ってもらいたい可憐な花です。 タツナミソウ 9.0 ...

-

-

鵜飼開き

2020/6/2

https://chanoyujiten.jp/wp-content/uploads/2020/05/LINE_MOVIE_1567767174470.mp4 岐阜県長良川の名物である鵜飼です。5月 ...

-

-

茶壺道中とずいずいずいっころばしの歌の意味とは

2022/8/12

「夏も近づく八十八夜」立春から88日目、陽暦の5月1,2日頃のことです。 現在は、茶摘みをしてすぐに新茶として販売していますが、昔は5月に収穫したお茶をすぐには飲みませんでした。 江戸時代は、4、5月 ...

-

-

流鏑馬(やぶさめ)

2022/8/14

機会があったら是非、見学してほしい流鏑馬です。小笠原流の流鏑馬を見学したことがあります。流鏑馬とは、馬に乗って鏑(かぶら)で的を射ることを言います。鏑とは、矢の先に木や鹿の骨で作った蕪のような形のもの ...

-

-

鯉幟を飾るわけ

2021/4/27

何で端午の節句に鯉のぼり飾るのですか?これって意外と素朴な疑問なんですね。なんで男の子の節句に鯉?そして空に泳がせるのか?これは中国の故事からはじまっています。中国の正史、二十四史の一つである「後漢書 ...

-

-

宝鐸草(ほうちゃくそう)

2020/6/20

春になると、庭のあちこちから出てくる宝鐸草。可憐でありながら、どこか凛とした佇まいが好きな花です。 「宝鐸」とは堂や塔の四隅の軒に吊るすちいさな鐘に似ていることから名付けられました。この鐘は、魔除 ...

-

-

茶巾の洗い方・たたみ方・仕組み方

2022/8/19

水屋で最初に覚えるのは、茶巾のたたみ方です。縦3分の1にたたんでから、親指を入れたままふっくら2回たたみます。このふっくらした部分をそのままに茶碗に仕組みます。このたたみ方を「福留(ふくだめ)」といい ...

-

-

抹茶をならす。抹茶を掃く。

2020/8/15

抹茶を茶碗に一杓半。そして、茶杓の櫂先でならします。茶をならすのは、お湯が均等に抹茶に浸透するための作法です。流儀によっていろいろならし方があるようです。 私の教室でも、違う流儀を習っていたことが ...

-

-

ちゃせんの漢字

2022/9/25

ちゃせんをふるう。簡単なようでいて、道のりは長い所作です。流儀によって、泡の点て方もずいぶん違います。表千家は少し泡のないところを残してふるいます。裏千家は泡たっぷりにふるいます。表千家の少し泡のな ...

-

-

点前と手前の違い

2020/6/2

「点前」と「手前」の違いは、抹茶を点てる(たてる)か炭をつぐかの違いです。 抹茶を点てる(たてる)ときには「点前」という漢字を用います。「点」という言葉を辞書で調べると「小さな目印」という意味があり ...

-

-

一服になぜ服の文字を使うのか

2021/5/12

その昔、抹茶は薬として飲まれてきたため「一服」という言葉を使います。薬を服用する。内服薬などと同じ意味で使われています。では、なぜ「服」という字をあてるのかと考えていました。 ある日、お弟子さんが草 ...

-

-

大津袋の始まり

2022/8/13

丹後ちりめんのしぼの肌触りが心地よい大津袋です。利休の妻宗恩が、大津の米屋が京に運んだ米袋を見て考案したと伝えられる袋です。 この大津袋は、棗を茶入として使うときに仕覆の代わりに使われます。棗は無地を ...

-

-

茶室の小さな入り口ーにじり口

2020/6/2

KC4D0345 茶室の小さな入り口のことを「躙り口(にじりぐち)」といいます。お茶室ならではの入口です。ここから入ってみたいんだよな~、と美術館の茶室を眺めたことがある方も多いと思います。 戦国 ...

-

-

五色幕の色の意味とは

2022/8/12

五色の幕の意味は「陰陽五行」を表しています。 私の茶道具に、幕茶碗という名の茶碗があります。色が五色。「青・赤・黄・白・黒(紫)」です。この五色は、色々な伝統行事などで使われています。鯉のぼりの吹 ...

-

-

川の中に車輪の半分だけ描かれた絵ー片輪車

2023/5/24

源氏車が半分だけ描かれていて、半分は川に浸っている文様は「片輪車」です。 5月の祭りが終わった後、源氏車の車輪を洗い、乾燥を防ぐために流水に浸されました。「片輪車」はその情景を表した文様です。源氏車が ...

-

-

風炉と炉の蓋置の違い

2020/6/10

風炉と炉の竹の蓋置は、節の位置に違いがあります。 竹の蓋置の始まりは、紹鴎が一寸三分に切って水屋で釜の蓋を置くために用いたのが始まりです。それを利休が一寸八分に改めて、茶席に使用しました。青竹で作られ ...