-

-

星の文様

2022/8/22

万物は陰と陽の変化で成り立つたいう陰陽説と木火土金水の五元素によって成り立つ五行説。この二つが統合された中国の陰陽五行説を基に天文や暦を占うことが平安時代盛んになりました。また、北極星や北斗七星を神格 ...

-

-

菊の文様

2022/8/21

菊は皇室の紋にも使われている日本を象徴する花のひとつです。また、中国の故事「風俗通義」では、甘谷(かんこく)という場所に住んでいる人々は皆長生きばかりだが、それは菊の精分を溶かしこんだ谷川の水を飲んで ...

-

-

笹蔓緞子

2022/8/21

こちらの仕服は笹蔓緞子。よく見かける仕服です。笹唐草文様。唐草は常に成長し続ける無限の発展性を表したものです。その唐草に花と実がついています。これは三百年に一度実をつけると言われている竹の花と実が描か ...

-

-

梅の文様

2023/3/1

寒い時に咲く梅は不老長寿を意味しています。そして、花びらが五弁あることから、福・禄・寿・喜・財の五福を表してると言い伝えられています。 奈良時代の頃の花見と言ったら、桜より梅をさしていました。そんな古 ...

-

-

松の文様

2022/8/26

常緑樹の松は、長寿の象徴である。老松には、龍が住むと考えられていました。 「松」の漢字を分解すると「八ムの木」=「八白の木」となる。「八白」は艮(うしとら)のこと。艮の方角は、天地の陰気の終わりと陽気 ...

-

-

波の文様

2022/8/20

波の文様は、海の神様を奉った神社で神紋として使われました。また、戦国武将も寄せては返す波の動きが戦いにふさわしいと旗印や武具に波紋を使いました。 水指に描かれている模様は青海波です。「青海波」という雅 ...

-

-

楽器文様

2022/8/17

日本古来の楽器の文様は、形といい装飾といい美しい。 右上から左手に順番に。 琵琶は、木製の胴部分が果物の枇杷に似ていることからついた名前。琵琶の撥は握りの部分が狭く、大きく開いていて柘植で作られること ...

-

-

矢の文様

2022/8/20

矢は武家にとっては重要な武具。様々に工夫を凝らした文様が考えられて紋などに使われました。矢羽根には破魔矢(魔を払う)の意味があります。 並矢(ならびや) 矢を並べた文様 的矢 的は「当たる」ことから縁 ...

-

-

老松茶器

2023/2/1

「老松」と呼ばれる茶器があります。本歌は、山崎の妙喜庵の松で作られています。この松は秀吉も触れたことがある「袖摺れの松」と言われていてこの松が枯れてしまった時に、これを使って表千家6代覚々齋が30個作 ...

-

-

ほおずき市

2022/8/12

毎年、7月9.10日は浅草観音の「四万六千日、ほおずき市」です。このどちらかの日に観音様にお詣りすると、四万六千日もお参りしたと同じ功徳があるそうです。 四万六千詣でには、四六時中(一日中)の千日分と ...

-

-

くわばらくわばら

2023/6/30

落雷を避けるための呪文(じゅもん) 雷鳴のするときに「くわばら、くわばら」と唱えると、雷除けになるとされる俗信で、転じて桑の木にもその力があるとされた。これは、菅原道真の逸話からきています。 左遷させ ...

-

-

水月焼

2022/7/30

我が家に一度見たら忘れられない水指があります。 水月焼の蟹の水指。 愛媛県道後温泉のお土産として作られ始めた焼物です。初代は好川恒方。二代は奥様の恒悦。お弟子さんが一人いたようですが、その方がなくなり ...

-

-

薬玉と訶梨勒

2022/7/8

我が家で人気者の茶碗。にゅうが入ってしまっていますが、小振りで盆点などに使うとかわいい織部茶碗です。表の絵は、風鈴。裏は?玉のようなものがついています。薬玉ではないかと思っています。 「薬玉」とは何か ...

-

-

沙羅(夏椿)

2022/7/6

平家物語の冒頭で有名な「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらわす」という一節にある樹木が「紗羅」です。別名は「夏椿」 正確には「紗羅双樹」の花に似ているから「紗羅 ...

-

-

大名物・名物・中興名物

2022/7/5

茶の湯の道具でこのような呼び方をする道具があります。 「大名物」は千利休以前にあった名物道具。 茶道具 濃茶器 京焼 唐物 大名物 銘 利休物相茶入 写し価格:30000円(税込、送料無料) (202 ...

-

-

土用の丑の日

2022/6/29

7月と8月にある「土用の丑の日」陰陽五行と干支に関係してこの日が決められています。「土用」とは、「木火土金水」の「土」の季節。「木」は芽生えの春。「火」は暑い日差しの夏。「金」は実りの秋。「水」は静け ...

-

-

どくだみ(十薬)

2022/6/2

可愛らしい花を咲かせるどくだみ。香りが強いし、ネーミングが悪いし茶花として使えないのかと思っていたら、別名がありました。「十薬(じゅうやく)」漢方としても効能があるため、このような名前で呼ばれているの ...

-

-

あいの風(あゆの風)

2022/6/1

春に吹く、梅の便りの風を「東風(こち)」と言いますが、4月~8月ころ、東風を夏に使うと「あいのかぜ・あゆのかぜ」と読む。主として日本海の沿岸部で吹く、海風のことです。春の東風(こち)は、穏やかな風をイ ...

-

-

こいのぼり

2022/5/20

本日のお稽古のお軸。滝を登る鯉です。 そして、茶器はこちら。橘の螺鈿の金輪寺です。何で橘何だろうと思ったら、こいのぼり(甍の波)に答えがありました。茶杓銘は何にしましょうか。「たけくらべ」なんていかが ...

-

-

太閤桐

2023/4/28

桐紋は菊紋に続く高貴な家紋。桐には鳳凰が住むと言われていて、吉祥紋と言われます。 我が家に太閤窯で焼かれた桐の絵の茶碗があります。 桐の形がかわっているので、調べてみました。 五三桐といったら、花の部 ...

-

-

松花堂弁当

2024/1/10

松花堂弁当とは4つに区切られたお弁当箱のことであります。仕出し弁当として、よく使われている形です。このお弁当は、茶道と関係があります。 京都の南、石清水八幡宮の社僧に寛永の三筆とよばれ書にすぐれた松花 ...

-

-

香煎

2022/5/8

香煎の始まりは、京都の『原了郭』からです。創業元禄16年(1703年)。先祖は赤穂浪士四十七士の一人、原惣右衛門元辰。その子、原儀左衛門道喜が剃髪して「了郭」と号して店名にしました。 原惣右衛門元辰が ...

-

-

園城寺(三井寺)

2022/8/19

「園城寺」という千利休が作った花入があります。これは、利休が秀吉の小田原攻めに同行した時に、伊豆の韮山の竹で作った3作の内の1つです。「園城寺」という名は、利休の子息である少庵がつけたもので、この花入 ...

-

-

駒影

2022/4/27

茶杓銘で「駒影」という銘。どのような意味を持つのか調べてみた。お茶ととても関係のある言葉である。 京都の宇治、「萬福寺」に駒蹄影園碑がある。その石碑には「都賀山(栂山)(とがやま)の尾上(おのえ)の茶 ...

-

-

利休七則

2022/4/22

一、茶は服のよきように。 一、炭は湯の沸くように。 一、夏は涼しく、冬は暖かに。 一、花は野にあるように。 一、刻限は早めに。 一、降らずとも雨の用意。 一、相客に心せよ。 利休が述べた言葉。これがで ...

-

-

茶のあり方

2022/4/20

茶のあり方について述べている文章を見つけた。 茶には四つの形態がある。 第一は、「修行」としての茶。これは茶道とは茶の道であるということ。長い年月をかけて身につけ自分のものにするということ。単なる茶飲 ...

-

-

八ツ手

2022/8/17

八ツ手の葉。八ツ手の葉が全面に蒔絵された棗が出てきました。 大きな手のような形の葉が福を招くということで、現在では玄関などに植えられるようです。その昔、雪隠などの近くに植えられて不浄なものというイメー ...

-

-

宝尽くし(1)

2025/9/17

宝尽くしの文様。左上から見てみよう。宝鍵。分銅。宝巻。宝珠。花七宝。打出の小槌。丁子(ちょうじ)。砂金袋。隠れ笠。隠れ蓑。 宝鍵は宝鑰(ほうやく)とも言われ蔵の鍵で雷文形に四角く曲がっています。富の象 ...

-

-

外郎(ういろう)

2022/4/5

「外郎」漢字で書くと面白い。こめ粉と砂糖を練って蒸した和菓子。 ういろうは、はじめ小田原の外郎家の先祖が京都に住んでいた時、御典医を努めていたので供物としてお出しする菓子として作っていました。 御典医 ...

-

-

四君子

2022/8/18

中国から伝わった柄で、四君子というものがあります。「蘭・梅・菊・竹」の四種類です。君子とは人徳、学識、礼儀に優れた人のことを言い、この四種類の花は君子にふさわしい高貴な草花であると言われています。林和 ...

-

-

盃洗(はいせん)

2022/2/3

盃洗(はいせん)って知っていますか。こんな形のものが多いです。 その昔、一つの盃で酒を酌み交わすことで心を通わせるという儀式がありました。相手に盃を差し出して敬意をあらわす献盃(けんぱい)。また、その ...

-

-

ぶりぶり

2025/3/17

「ぶりぶり」という香合があります。これは、昔「振振毬杖(ぶりぶりぎっちょう)」という八角形の木槌に車輪と紐のついた男の子の遊び道具でした。 「ぶりぶりぎっちょう」と掛け声をして紐を引っ張って、輪のよう ...

-

-

賤機焼(しずはたやき)

2022/2/1

静岡県に「賤機焼(しずはたやき)」という焼き物があります。 1573年、遠州三方ヶ原の戦いは武田信玄と徳川家康の戦いでありました。家康が負けた有名な戦いです。家康は形勢不利と思うや、浜松城へと帰城しま ...

-

-

節分

2025/2/7

季節を分ける節分。節分の次の日が立春ですから、この季節を境に春になります。大晦日も同じことですが、年を分けてお正月になります。新しくおめでたい日にはうれしいことも多いですが、それに集まる鬼もいると考え ...

-

-

式三献

2022/1/26

「式三献」とは、平安時代から続く酒宴の作法の一つで、最も儀礼的なものです。祝宴の際に、酒を勧めて乾杯することを三度繰り返す作法です。特に盛大な祝宴などでは三献では終わらずに献数を重ねることが多くなり、 ...

-

-

お節料理

2022/1/7

お正月のお節料理。年の初めに食べる料理ですが、一つ一つに大切な意味が込められています。みなさんは何がお好きですか。 一、紅白かまぼこ 紅白はおめでたい席には欠かせない色。白は ...

-

-

熨斗(のし)

2022/8/17

ご祝儀に使われる熨斗袋。はじめて覚える日本のしきたりのような気がします。 祝儀には紅白の水引。不祝儀には黒白の水引。水引の結び方にも2種類あって、出産など何度もあってうれしい事柄にはほどいて結び直すこ ...

-

-

竹の春

2025/4/21

私の好きな言葉の一つ「竹の春」 秋の紅葉の季節、竹だけは季節が逆転しています。春に筍だった竹は、夏にぐんぐん背が伸びて立派な竹になります。そして、秋には枝葉を伸ばし青々とした葉が生い茂ります。赤や黄色 ...

-

-

辰砂(しんしゃ)

2022/8/19

赤色が心に残る辰砂釉(しんしゃ)。辰砂とは、中国の鉱物、辰砂から来ています。辰砂は、中国の辰州で取れる鉱物ですが、真っ赤な色。この鉱物に、辰砂釉の色が似ているため、この名前がつきました。鉱物の辰砂は、 ...

-

-

大黒様

2021/10/8

大黒様とは、大国主命のこと。「大黒天」からきています。大黒天はインド神話にルーツを持つ神様でしたが、日本の仏教に取り入れられ、七福神の神様の一人となりました。 大黒様が大国主命と同じになるのは、後のこ ...

-

-

神嘗祭と新嘗祭

2021/10/3

「神嘗祭」は10月17日。 伊勢神宮で執り行われる行事である。「神」は日本の氏神である天照大御神の意。「嘗」はご馳走の意。伊勢神宮の天照大御神に今年とれた初穂をお供えして感謝する日です。 ...

-

-

中置

2023/5/7

10月は「名残り」の季節です。昔の新茶は11月。5月に茶葉を摘んではいますが、茶壷に詰めて半年寝かせて置き11月に茶壷を開いて新茶としていただいていました。11月から使い始めた茶葉が年をまたいで10月 ...

-

-

大蔵裂

2021/9/27

名物裂の一つ。狂言師の大蔵太夫が豊臣秀吉から賜ったと伝わります。よくみると、葉っぱや花のついた瓢箪と法螺貝と波が織り込まれています。瓢箪と法螺貝は道教に通じる柄とか。また斜石畳文が、現代の人にもモダン ...

-

-

朝顔市

2021/9/27

7月6日~8日。入谷の鬼子母神真源寺の朝顔市が有名です。朝顔は奈良時代に遣唐使によって、種が薬として持ち込まれ、江戸時代には下級武士が内職として栽培していました。明治時代には、植木職人の栽培した朝顔の ...

-

-

割蓋水指

2021/8/1

夏のお点前では、水指が大きくなっていきます。蓋が開いた時の水は、涼しさを呼びます。そして、柄杓を入れたときには自分が水指に浸かったかのような心地よさ。 素麺鉢やすり鉢を見立てて使います。既製の蓋があり ...

-

-

手桶水指

2021/9/27

利休が注文して作らせた水指に「手桶水指」があります。利休の注文書が残されていて「三ッ足のそれぞれの幅は畳の目二つを越えないようにして、全体の形を吟味するように」とあります。これにより、手桶水指が「利休 ...

-

-

押板から床の間へ

2021/7/19

床の間の始まりは「押板」からです。茶室として使われる前、和室で連歌などを楽しんでいた時に、畳より少し高くなった板敷の「押板」に三具足を荘っていました。 その和室で、茶の湯を楽しむようになり、押板と ...

-

-

風炉の七歪

2024/11/4

「風炉の七歪」という言葉があります。流派によって七つは色々のようですが、風炉の置き方などを少し歪ませたり、捻ったりする置き方のことです。 これは、風炉点前は真っ直ぐ前を向いて点てる点前ですので、置き合 ...

-

-

遠州七窯

2023/1/25

江戸初期の茶人、小堀遠州が指導した七つの窯元です。綺麗さびを目指した茶人なので、無地ですっきりとした釉薬のものが多いです。 奈良の「赤膚焼」 土に鉄分が含まれているため、高台の部 ...

-

-

違い棚をつなぐ柱=海老束

2022/3/28

床の間にある違い棚。上段には筆返しがついていて筆や冠、香炉を置きます。下段には書物や巻物、硯箱を置きます。 この違い棚をつなぐ柱の名称のことを「海老束(えびつか)」や「雛束(ひなつか)」と言います。 ...

-

-

三宝-丸前角向こう

2021/9/27

茶道の置き合わせでよく使われる言葉に「丸前角向こう」があります。床の間に飾る三宝や曲の水指、菓子器の縁高などの時に気をつけなくてはいけません。 「丸前角向こう」は陰陽五行に関係しています。物の形にも陰 ...

-

-

十牛図

2021/5/5

「十牛図」についてまとめておこうと思います。 「十牛図」とは、自分の心を探しに行く旅のことです。「私の心」というものを形ある見えるものとするため、牛にたとえます。そしてこの牛が自分の心から離れ、逃げて ...

-

-

武蔵鐙

2022/7/10

この季節ならではの茶花。「武蔵鐙(むさしあぶみ)」 鐙(あぶみ)とは、馬具の一つで鞍の両側に垂らし、乗る人が足をかけるもののことです。花の上の部分が、足をのせられるような形になっていることから、この名 ...

-

-

クリスマスローズ

2022/4/6

冬が終わるころ、可憐な花を咲かせるクリスマスローズ。 茶花として使われない気がしますが、和名で使うととても素敵な茶花になります。 「初雪起こし」 なんとも可憐な和名。 春早い季節にぴったりです。 「寒 ...

-

-

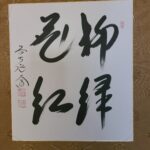

柳緑花紅

2022/3/26

「柳緑花紅」「柳は緑、花は紅」蘇軾(そしょく)の詩からの引用です。柳は緑色に葉を伸ばし、花は紅色に咲く。自然そのままであり、それぞれのものが春になると毎年、芽吹き花開くという意味です。自然界の中に自分 ...

-

-

佐保姫と竜田姫

2022/3/30

「佐保姫」とは、春をつかさどる女神の呼び名です。「佐保」とは、奈良県の「佐保山」のことです。「佐保山」は、平城京の東側にあります。方角の「東」は、陰陽道の四季で表すと「春」に当たります。そのため、「佐 ...

-

-

鯛釣り草

2021/4/2

「鯛釣り草」を生けました。その名の通り、釣竿に鯛が釣られている様子に見えるところからついた名前です。きれいなピンク色のところも、まさに鯛。別名「華鬘草(けまんそう)」です。花のハート型が仏具の「華鬘」 ...

-

-

醍醐の桜

2021/9/28

桜満開の季節。 桜にまつわる絵柄があります。 「桜と幕」の絵柄の茶碗。この茶碗の絵柄は「醍醐の桜」です。 「醍醐の桜」とは、豊臣秀吉が晩年に旧暦3月に開いた京都伏見の醍醐寺三宝院裏手の山麓で開いた花見 ...

-

-

利休忌

2023/3/14

2月28日は利休忌。旧暦3月28日までに各流派で利休忌が行われます。 我が流派では、利休様に供茶を差し上げてから、同じ茶で拝服します。その後、五事一行という七事式を行い、埋み豆腐を頂いて終了となります ...

-

-

ぼた餅とおはぎ

2021/9/19

春彼岸とは、3月の春分の日をはさんで前後3日合計7日間のことです。秋彼岸とは、9月の秋分の日をはさんで前後3日合計7日間のことです。彼岸というのは仏教用語で、現世を「此岸(しがん)」と呼び、それに対し ...

-

-

釣釜

2025/3/31

三月は釣釜の季節です。 いつでも使ってよい釣釜ですが三月に好まれる理由があります。 二月までは大きな釜を使います。これは、寒い季節なので釜の蓋を開けたときに湯気がたくさんあがり暖かく感じるためです。そ ...

-

-

お水取り

2023/3/7

東大寺二月堂修二会(しゅにえ)のことを、「お水取り」と言います。これは、11人の僧侶が一般の人に代わって苦行を引き受け、安泰を祈る行事です。 旧暦2月1日から14日まで行われていた行事を現在では3月1 ...

-

-

右大臣と左大臣

2023/5/26

弓矢を持つ二人。お内裏様とお雛様の護衛をしている随身は、左大臣と右大臣です。 左大臣はお年寄り。 右大臣は若者。 左上位の時代ですから、左大臣の方が上の位です。 服装の色でも位がわかります。 緋袍は五 ...

-

-

お雛様とお雛様の三人組(三人官女)

2022/3/9

お雛様は、赤い着物を着ていることが多いですね。これは、女の子の身代わりをしてくれるお人形ですから魔除けの意味があります。 そして、お雛様の持ち物といえば扇です。これは、笑ったときの口元を隠すために持っ ...

-

-

お雛様の三人組(仕丁)

2021/2/26

仕丁は、台傘(だいがさ)・沓台(くつだい)・立傘(たてがさ)の3人一組のお人形。 お雛様の下の段にいるこの3人。 傘と靴を持つ役の人です。 この方たちの顔は、泣いている顔と怒っている顔と笑っている顔。 ...

-

-

笏と冠

2022/3/3

お内裏様について書いてみようと思います。お内裏様が持っている笏。この笏は、昔どんなふうに使われていたかご存知ですか。座禅の時にお坊さんが持っている警策とは違います。 昔の笏には、紙を張り付けたものが残 ...

-

-

桃の節句

2025/4/22

雛祭りは五節句の一つ。三月三日、上巳の節句にあたります。 ひな祭りは、上巳の日にひと形(形代)を持って身体を撫でさすり、息を吹きかけ、形代に穢れをうつしてその形代を水に流す流し雛というのが始まりです。 ...

-

-

ひなあられと菱餅

2022/2/28

三月三日のお雛様の和菓子といったら「ひなあられ」これは、雛祭りが室内ではなく、流し雛だった頃のおやつでした。女の子の穢れを形代につけて川に流した流し雛。川に行く時のおやつが「ひなあられ」でした。「ひな ...

-

-

向切

2023/2/12

こちらの写真は「如庵」の写し。織田信長の弟、織田有楽斎が建てた茶室です。二畳半「向切」の小間です。「向切」の部屋は、風炉点前のように畳にまっすぐ座してお点前します。炉の位置は、風炉とは逆で点前座の右に ...

-

-

台目

2023/2/12

台目畳というものがあります。一畳の畳の四分の一を切り取った大きい目の畳のことを台目畳と言います。大きい目で台目。最初は大工用語であったものを茶道で使うようになったようです。台目畳は一畳より、少し小さく ...

-

-

四畳半流し(炉)

2022/2/18

2月に入りますと、小間のお稽古をすることが多いかと思います。先ずは、四畳半流し点て。「流し点て」と呼ばれるのは、持ち出しの時に三光に置かずに斜めに持ち出して流すことから「流し点て」と言われます。四畳半 ...

-

-

初午

2023/11/23

「初午」とは、二月の初めの午の日の稲荷神社の祭日のことです。稲荷神社のご神体は宇迦御魂命(うがのみたまのみこと)、五穀を司る神です。神様の使者は狐です。 この頃、田の神が山から降りてくると考えられてい ...

-

-

及台子

2022/1/17

こちらの台子は「及台子」です。 我が家の及台子は、天板が一枚板ですが、天板に筆返しとか落込みと呼ばれる縁取りがあるものもあります。これは、天板の上に置いた鉛筆などが転がらないようにと実用的な部分が残っ ...

-

-

鶯宿梅

2022/8/12

梅にまつわる逸話をもう一つ。 『大鏡』より「鶯宿梅(おうしゅくばい)」です。村上天皇の頃、清涼殿の梅の木が枯れてしまい、帝はたいそうお嘆きになりました。そこで、紀貫之の娘の家の庭によい梅の木があるとい ...

-

-

東風吹かば・・・

2022/8/12

梅にはたくさんの文様がありますが、梅にまつわる逸話もたくさんあります。 その中で、茶道でよく使われるのが「東風(こち)」です。 「東風吹かばにほひおこせよ梅の花 あるじなしとて春な忘れそ」菅原道真が詠 ...

-

-

桃太郎のお供

2021/1/22

鬼退治といったら、桃太郎の話。桃から生まれたから桃太郎。なぜ、桃から生まれたのか?を調べてみると面白いです。 「桃」という漢字は「木」と「兆」という文字に分かれます。「兆」には「兆し」という意味があり ...

-

-

鬼のパンツはなぜトラ柄なのか

2021/1/20

日本の鬼と言ったら、2本の角にトラ柄のパンツです。 「鬼のパンツ」 鬼のパンツは いいパンツ つよいぞ つよいぞ トラの毛皮で できている つよいぞ つよいぞ 5年はいても やぶれない つよいぞ つよ ...

-

-

寒餅

2023/2/24

寒稽古の後の「ぜんざい」。 武道を習っていた時には、必ず用意していましたが、なぜ「ぜんざい」を頂くのか。 「ぜんざい」は寒餅と小豆から作ります。 「寒餅」は、小寒から大寒の間についたお餅のことで、この ...

-

-

七草がゆ

2024/1/6

「七草」は五節句の一つであります。一月一日ではなく、一月七日「人日」が節句の一つになります。一月一日は鶏の日。二日は狗の日。三日は羊の日。四日は猪の日。六日は馬の日。七日は人の日とされています。それぞ ...

-

-

嶋台の由来

2023/1/21

「嶋台」とは、金銀の重なった赤楽茶碗のことです。金銀二段になっていて盃の形、蓬莱山を表しています。本歌は長入作になります。 高台は金の茶碗は五角形で鶴を表し、銀の茶碗は六角形で亀を表しています。おめで ...

-

-

花びら餅

2020/12/19

年明けの茶席の和菓子といったら「花びら餅」 裏千家の初釜で主に使われますね。 表千家は「常磐饅頭」 「花びら餅」を頂くのは、宮中の鏡餅に由来しています。 その昔、宮中の鏡餅というのは、2つの鏡餅の上 ...

-

-

木守

2024/4/20

「木守」とは、柿の木に一つだけ柿を残しておく風情を言います。 来年もたくさん柿が実るようにという願いを込めて、残しておきます。 「木守」という名の黒楽茶碗もあります。 長次郎の7種の茶碗の一つです。 ...

-

-

いとこ煮

2024/4/20

「いとこ煮」をご存知ですか。 「かぼちゃ」と「小豆」を一緒に炊いた煮物のことです。冬至の日に頂きます。「冬至」とは、一年で一番太陽が出ている時が短く、夜が長い一日です。日が短いので、風邪などをひきやす ...

-

-

紅葉狩

2021/10/29

能の演目に「紅葉狩」があります。 平維茂(これもち)の鬼退治の話です。 維茂が戸隠山で鹿狩りをしている途中、高貴な女に誘われ、酒を勧められ酔いつぶれてしまいます。 高貴な女は、戸隠山の鬼神であり、眠っ ...

-

-

七五三

2020/11/15

11月15日は「七五三」ですね。子供の成長を祝うものですが、始まりは江戸時代、徳川三代将軍家光の四男、徳松(後の将軍、綱吉)が病気がちであったため、徳松が無事に5才になったことをお祝いしたのが始まりと ...

-

-

吐月峯

2020/11/25

静岡県の北部にある「吐月峯柴屋寺(とげっぽうさいおくじ)」は、「駿府匠宿」の奥にあり、ひっそりと佇んでいます。 「吐月峯(とげっぽう)」といったら「はいふき」のことを言うという時代がありました。それは ...

-

-

十日夜

2021/11/4

「十日夜(とおかんや)」をご存知ですか。「十日夜」というのは「三の月」十五夜、十三夜の後の月です。旧暦10月10日にあたります。 「十日夜」とは、稲の刈り上げ祝いであり、収穫祝いでありますが、一番は稲 ...

-

-

孫生え

2021/10/20

稲穂の収穫が終わり、収穫祭や豊穣の取り合わせでお稽古する季節です。その中の取り合わせで、是非この言葉も知っておいて欲しいです。 「ひこばえ」 本来は、木の切り株から新芽が出る様子を表した春の季語ですが ...

-

-

備前焼について

2021/11/17

備前焼の良さは、なかなか若いうちには気づきませんが茶道を続けているとふといいかも、と思う時がきます。田んぼの土(ひよせ)で作っているので、粒子が細かくてねっとりとした肌触りです。備前には、いくつかの特 ...

-

-

菱馬水指

2023/1/15

染付の菱形の水指。 これは、日本人が中国に依頼して作ってもらったのが始まりと言われる水指です。大きな団扇型の中に表には2頭の馬、裏には1頭の馬が描かれていることが多いです。蓋は共蓋でできており、山水図 ...

-

-

藍

2020/10/29

葉っぱは藍染に使いますが、花が咲くと何とも可憐なピンクと白色の花が咲きます。蓼科の植物の藍です。 花が咲いてしまうと、藍染に使うことができなくなります。色が薄くなってしまうので、花が咲く前に葉を収穫し ...

-

-

亥の子餅

2020/10/24

炉開きにいただく和菓子に「亥の子餅」というものがあります。 茶色で胡麻や、けしの実などの穀物が生地に練り込んである大福でその姿が猪の子供に似ていることから、この名前があります。 「亥の子餅」は、陰暦の ...

-

-

孤峰不白

2024/11/13

川上不白は、江戸千家、表千家不白流の流祖であります。 和歌山県新宮に生まれ、表千家7代如心斎から茶道を学びました。22才で「宗雪」の茶名をもらい、31才で真台子を伝授され、その如心斎から頼まれて江戸に ...

-

-

因幡の白兎

2021/9/13

「因幡の白兎」とは出雲の国のお話「古事記」の伝説です。 出雲の国に大国主命(大黒様)という神様がいました。大国主命にはたくさんの兄弟がいて、意地悪な兄達の中で、大国主命は心優しい神様でした。ある日、因 ...

-

-

竹生島

2022/8/23

「竹生島」とは能(謡曲)の演目の一つ。「竹生島」は「江の島」「厳島」と並ぶ日本三大弁財天です。そして「竹生島」の能は弁財天の神徳、龍神の威徳を称え、国土安泰、衆生済度を祈念する狂言能です。「竹生島」は ...

-

-

中秋の名月

2021/9/23

はむぱんさんによる写真ACからの写真 「中秋の名月」とは、秋を三つに分けたちょうど真ん中の満月の日を「中秋の名月」と呼びます。昔は旧暦の8月15日だったことから「十五夜」とも呼ばれます。 「中秋の名月 ...

-

-

月の兎

2021/9/23

なぜ、月の中に兎がいるのでしょうか。 小さい頃には考えなかったことを、調べてみました。答えは、仏教説話にありました。 昔、帝釈天が獣たちの善意を試そうと食べ物を乞うた時、猿は木の実を、狐は魚取ってきて ...

-

-

天然忌

2025/8/18

8月13日(旧暦9月13日)が「天然忌」となります。「天然忌」とは、表千家7代如心斎の命日となります表千家では初釜、利休忌についで大きな行事です。教室でも「天然忌」にあたってのお道具が出されていました ...

-

-

洋種山牛蒡

2020/10/28

庭にいつの間にか生えてきて大きくなった「山牛蒡」。子供の頃、紫色の実をとっておままごとで遊んでいたときから、「山葡萄」と思っていました。「山葡萄」ではなく「山牛蒡」。根っこが牛蒡のようになっているから ...