-

-

トンボ

2025/7/14

トンボは茶道具でよく使われる柄です。安南のトンボを思い浮かべる方も多いと思います。 黄瀬戸茶碗 トンボの古名は「秋津」 その昔、日本のことを「秋津州」と呼んでいて、その日本にトンボが多かったことから、 ...

-

-

抱琴図

2025/7/14

我が家に象牙で彫られた香合がある。 抱琴図 香合 師匠の後ろに琴を持った童が着いていく図です。 「携琴訪友図」「抱琴図」「訪琴図」あるいは「伯牙学琴」と呼ばれる。 師匠は「成連」先生。童は「伯牙」。春 ...

-

-

橘の家紋

2025/5/24

橘とはミカンのこと。古称と言ったらいいでしょうか。現在でも柑橘の感じが当てはめられています。 橘の文様 文様となると、橘の実の部分と葉っぱが描かれます。 橘はたくさん実がなることから子宝に恵まれるとい ...

-

-

朽木文様

2025/4/30

神社の拝殿に掛かっている帳(とばり)とよばれる白い布。その布には、黒い文様が入っています。これが「朽木文様」です。木や板が虫などに喰われて朽ちた様子を文様にしています。朽ちていくもの、壊れていくものに ...

-

-

柳

2025/4/28

「芽柳・芽張柳」 芽が出たばかりの柳を文様にしたもの。 「芽張柳棗」 https://a.r10.to/h84YMh 「垂れ柳」 柳の葉が伸びてきて風にゆられる様子の文様 「柳棗」 https://a ...

-

-

薫風

2025/4/27

「薫風自南来」 その後の言葉がいいと教わりました。 「殿閣生微涼」 南より風が来て、若葉の香りとともに香る。 部屋の中にもわずかに涼しさが生ずる。 何とも5月の爽やかさがあります。 「薫風掛軸」 ht ...

-

-

白妙(しろたえ)

2025/6/18 shirotae

「白妙」と言えば、この和歌を思い浮かぶ人も多いかと思います。 「春過ぎて夏来にけらし白妙の衣ほすてふ天の香具山」 「白妙」とは、楮(こうぞ)などの木の皮の繊維で織った真っ白な布のこと。「衣」にかかる枕 ...

-

-

虎渓三笑

2025/4/15 kokeisannshou

「虎渓三笑(こけいさんしょう)」は中国の故事から来た言葉です。 晋の慧遠(えおん)法師が廬山にいた時、訪ねてきた詩人の陶淵明、道士の陸修静を送りながら、話に夢中になって、日頃渡るのを避けていた虎渓とい ...

-

-

透木釜

2025/4/14

4月に入ると透木釜になります。 裏甲釜の透木釜 3月は釣釜。春とは言ってもまだ肌寒さも残る季節。釣釜にして五徳を外し、少し釜を持ち上げる。すると、炉中に炭の赤さが見えて温かみが席中に伝わるという仕掛け ...

-

-

蟹の絵

2025/7/17

蟹の絵に何か物語があるのか。 我が家にある見立ての水指。 柳に蟹が二匹か三匹か。どんな物語があるのか。 蟹は立身出世を表します。なぜなら、蟹の甲羅を一甲、二甲と呼び、甲乙丙丁の順の一番上を表したため、 ...

-

-

花祭り

2025/4/14

花祭りとは、4月8日お釈迦様の誕生祭のことです。 寺院では「花御堂(はなみどう)」というお釈迦様を真ん中に置いた水盤が置かれ、その像に「甘茶」をかけるのが習わしです。このことから花祭りの正式名称は「潅 ...

-

-

南天

2025/3/30 nanntenn

南天の茶碗 我が家にある南天の茶碗。実をつけるのは秋から冬だけど、一年中いつ使ってもいい茶碗。 なぜなら、南天は「難を転じて福となる」につながるから。 お祝い事のときにはいつでも使えます。お赤飯の上に ...

-

-

湖西焼(北村祥鳳)

2025/3/12

湖西焼 祥鳳印 我が家の笏香合 「祥鳳」の印。北村祥鳳の印と思われる。何代目のものだろう。明治生まれの祖母のものなので、2代目の気がします。 覚え書きとして、インターネットの抜粋を載せておきます。 湖 ...

-

-

神奈川焼

2025/3/6 kanagawayaki

神奈川焼 我が家に三代井上良斎の茶入があります。 神奈川焼です。 横浜焼として真葛焼が活躍していたのと同じ時代に活躍していました。 初代 井上良斎(1828~1899) 瀬戸生まれ。幕末に江戸に出てき ...

-

-

金輪寺と寸切

2025/1/7

寸切と金輪寺 右が「金輪寺」で左が「寸切」の茶器。見た目は全く一緒であります。 「金輪寺」は後醍醐天皇が経典を納めるために蔦の木をくりぬいて作ったものが始まりとされています。後に茶道で茶器として使われ ...

-

-

かぶ

2025/1/7

かぶの茶碗 根野菜が美味しくなる季節だから出てくる茶碗であるとは思いますが、茶道的には他の意味もあります。 「かぶ」を漢字で書くと「蕪」ですが、別の当て字にすると「家富」家が富むという意味に繋がるので ...

-

-

「叩塗り」と「いじ塗り」

2024/12/4

漆の塗り方で似たものがあるので、区別しておこうと思う。 叩塗り 「叩塗り」は、漆の表面を絹に包んだタンポ綿を使って、漆を叩いて仕上げる塗り方。艶消し効果や傷が目立たなくなり、丈夫さも兼ね備えます。茶道 ...

-

-

吾唯足知

2024/12/4

京都の龍安寺にある蹲に書いてある文字です。 「吾唯足知」吾、唯(ただ)足るを知る。 龍安寺蹲 「足るを知る」 鴨長明の集めた「発心集」の中に、「まして」の翁という乞食が出てきます。この翁の一つの心得が ...

-

-

八島焼(やしまやき)

2024/12/3

八島焼 八島焼(やしまやき)、屋島焼とも書く。香川県高松市屋島西町で平賀源内の門人三谷林造が1803年高松藩主松平頼義の命で開いた楽焼の窯。隠居後林叟と改名、のち代々この号を継ぎ昭和前期頃まで製陶しま ...

-

-

尾呂窯

2024/12/3

尾呂茶碗 我が家にある尾呂窯の茶碗。前と後ろに葵の御紋が彫られています。 現在の瀬戸市下半田川町尾呂にあった窯。江戸時代は窯場や窯数などが決められていたが、その当時届け出ることなく密造していた隠れ窯の ...

-

-

小代焼(しょうだいやき)

2024/12/2

「上野焼(あがのやき)」 上野焼は、豊臣秀吉の朝鮮出兵の引き上げの際、加藤清正が連れ帰った尊楷(上野喜蔵)が、細川忠興(三斎)の小倉城入城の際に招かれ、豊前国上野に開窯したのが始まりです。トルコブルー ...

-

-

普化禅師

2024/12/5

「普化禅師」のことを上手く書けるか。とりあえず教えてもらったことを記録として残しておきたいと思う。 「普化禅師」は鈴を持って全国を練り歩き禅を問いた和尚さんです。変わり者の和尚さんとして伝えられていま ...

-

-

鬼面風炉

2024/11/6

切り合わせの風炉の中で、「唐銅鬼面風炉」が「真」の風炉です。 「唐銅鬼面風炉」=「台子風炉」と言われます。江戸初期の文献では「書院の台子用」として伝わり、武家社会では、目上の人のために儀礼用の茶の湯に ...

-

-

柴手

2024/10/14

お許しものの点前の中でする動作の一つ。茶巾を触った後の濡れた手を、茶を掃く前に、手と手を組み合わせて露切りする動作です。右手が上、左手が上二回行います。これを「露切り」や「柴手(しばて)」と言います。 ...

-

-

長門沢瀉(ながとおもだか)

2024/10/3

菊に沢瀉 長門沢瀉の家紋が描かれた棗。 「長門沢瀉」というのは萩藩毛利家の替紋です 毛利元就が戦のときに、沢瀉に蜻蛉が止まるのを見て考えた替紋です。 「沢瀉」は葉先が尖っているので「勝ち草」と言われま ...

-

-

岩国蓮根

2024/10/2

山口県岩国市の名物は「錦帯橋」と「岩国蓮根」です。 岩国市で蓮根が名物なのは、岩国城主の吉川家の家紋に似ているからです。 九曜紋 茶事の中で懐石にも何か茶会のヒントがある。そんな茶会を目指しています。

-

-

岩国焼

2024/10/1

岩国焼 山口県岩国市の焼き物です。我が家の茶碗は紅色。 岩国焼には五景陶物語りという五つの色合いがあります。 「阿品竹灰釉」 薄いピンクのような色合いで岩国の桜を表しています。 「吉香青磁」 吉川藩へ ...

-

-

雨龍間道(あまりょうかんどう)

2024/10/1 amaryokanndo

雨龍間道 古帛布の柄 「雨龍間道」 「あまりゅう」と読んでいました。 間違えではないけれど「あまりょう」の方がいいですねと教えていただきました。 「あまりゅう」は角のある龍のこと。 「あまりょう」は角 ...

-

-

茶碗とは

2024/9/25 chawann

お弟子さんから「茶碗の始まりっていつでしょうか」と聞かれました。 湯飲み茶碗 抹茶茶碗 「抹茶茶碗」 「湯飲み茶碗」 「ご飯茶碗」 茶碗の始まりは「湯飲み茶碗」からのようです。 奈良時代に、湯や茶を飲 ...

-

-

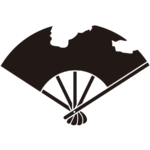

蝙蝠(かわほり)扇

2024/9/25

お弟子さんが持っていた扇子。 5本の骨しかなくて、通常の扇子の半分ほどしか開かない扇子です。 名称は「蝙蝠(かわほり)扇子」といいます。 広げた姿が蝙蝠が飛んでいる姿に似ているからこの名称がついたよう ...

-

-

みそはぎ

2024/7/12

みそはぎの花をいただきました。 みそはぎ お盆の時に飾る花とは聞いていましたが、何で飾るのかなと思って調べてみました。 「みそはぎ」は「禊萩」と呼ばれていて、邪気を払う目的でお盆の時に飾られたというこ ...

-

-

許由(きょゆう)

2024/5/30 kyoyuu

許由(きょゆう)とは、中国古代三皇五帝時代の人と伝わる、伝説の隠者である。 伝説によれば、許由は陽城槐里の人でその人格の廉潔さは世に名高く、当時の堯帝がその噂を聞き彼に帝位を譲ろうと申し出るが、それを ...

-

-

花薬欄(かやくらん)

2024/4/20 kayakurann

『碧巌録』の一節。 「挙す、僧雲門に問う 如何なるか是れ、清浄法身 門云く、花薬欄」 清浄な悟りの本体とはどんなものであるか。 それは、花薬欄である。 どんな花もいい。 たとえ牡丹や芍薬でなくても、小 ...

-

-

舟を引っ張る人が三人描かれた絵ー曳舟・引舟

2024/4/20

『引く人も引かれる人も水の泡の浮世なりけり淀の川舟』黄梅院の大綱和尚が詠んだ歌が文様となっています。京都・大阪を流れる淀川で、舟を引く人と引かれる舟が描かれている絵です。茶碗としては、いつ使っても良い ...

-

-

いろは歌の色々「あめつち」

2024/4/20

「いろは」歌のひとつである「あめつち」の歌です。「あめつち」は「天地」のことです。茶道においてこの「あめつち」の歌は、様々な解釈の仕方があると思います。 「あめつち」の歌 平安時代に仮名48文字で作 ...

-

-

春雨

2024/2/20 harusame

春雨の季節 サーと降る雨が終わると暖かくなり花が開く。 床の間には 「芽柳や土堤に行きかう地の目傘」 お弟子さんに「春雨」? 食べ物の「春雨」と関係ありますか、と聞かれて調べてくれました。 中国から春 ...

-

-

茶の十徳

2024/1/3

「茶の十徳」とは、栂尾(とがのお)高山寺の僧で、日本で初めて茶を栽培した明恵上人が言った言葉です。茶道を稽古していると、色々な良いことがあります。それを十の徳としてまとめたのが「茶の十徳」です。 茶通 ...

-

-

冬至

2024/1/3

冬至は、二十四節気の一つで「一陽来復」などと呼ばれ、日が一番短い季節です。日が短いということは、太陽の光が弱まることであり、体調も崩しやすくなります。そこで、この日に柚子湯に入ります。「柚子」に「湯治 ...

-

-

注連飾り

2024/1/3

「注連飾り」日本独特の飾り物です。 自宅の玄関などにも飾りますが、神社の注連縄は力強く、神聖で清浄さを感じます。 注連縄は神の領域と俗世間との境界を示し、穢れが入るのを禁じています。 稲わらは真夏のま ...

-

-

あめつちの詞

2024/1/3

「いろは」詞と同じように、「あめつち」詞という手習い詞があります。 あめ つち ほし そら やま かは みね たに くも きり むろ こけ ひと いぬ うへ すゑ ゆわ さる おふせよ えのえを なれ ...

-

-

クリスマスの季節

2024/1/3

なぜ、クリスマスをお祝いするのか。キリストの生誕祭と言われていますが、キリストの生まれた日は誰も知りません。 クリスマスと季節を考えてみましょう。クリスマスは雪深い真っ白な銀世界の季節。そして冬至のこ ...

-

-

高砂

2024/1/3

高砂とは、高砂の松と住吉の松、二本の松を人格化して夫婦愛と長寿を願うことです。 これは、能の「高砂」からとった言葉です。阿蘇の神主が都に上る途中、播磨の高砂の浦に立ち寄る。熊手と杉箒を手に松の下の木陰 ...

-

-

萬歳(まんざい)

2024/1/3

「萬歳」とは、新年の言祝ぎの話芸として全国で興り、現在の漫才の元となったものです。 扇子を持つ太夫(たゆう)と小鼓を持つ才蔵(さいぞう)の二人一組が基本です。二人でかけ合いをしながら祝い言葉を唱えて家 ...

-

-

麒麟の茶碗

2024/1/3

我が家にある麒麟の九谷焼の茶碗。 麒麟とは、頭が狼で体が鹿。尻尾が牛で足が馬。一角を持つ架空の動物です。 中国から伝わる四神とは、東の青龍、西の白虎、北の玄武と南の朱雀であるが、これに中央の麒麟も入れ ...

-

-

木の葉天目

2024/1/3 konohatennmokutyawann

木の葉天目の始まりは、中国の天目山にいた陶工が窯に入れようとしていた茶碗に葉が一枚落ちたのを取り除かずに焼いてしまった。ところが、その葉の葉脈が残り、茶碗の模様となったのが始まりといわれています。 こ ...

-

-

鬼の子(蓑虫)

2024/1/3

先日のお稽古で、茶杓銘で「鬼の子」というものを付けてくれた方がいました。 「鬼の子」とは「蓑虫」のことです。何で「鬼の子」というのか調べてみたら枕草子からきていました。 「みのむし、いとあはれなり。鬼 ...

-

-

無事

2024/1/3

年末になると一度は見かける軸 一年の無事に終えられることを喜びあい、年の瀬を迎える。この軸を出さないと一年が終わらないという教室も多いことでしょう。 もちろん、この意味でも良いのですが禅語としてはもう ...

-

-

献上博多帯の模様の意味

2024/1/3

献上博多帯の柄は、「子持ち縞」「独鈷」「花皿文様」からできています。両端から2番目の二つの「独鈷」は護身用の仏具で女性の守り刀の文様です。真ん中の一つの「花皿」は供養の花の入れ物の文様です。 そしても ...

-

-

絵馬

2024/4/20 ema

実家の神社には、馬小屋があって大きな白い馬の人形が置いてあって、小さい頃に何だか怖いなぁと思っておりました。 そして、この絵馬。馬が白馬の時と黒い馬の時があるなと思っていました。調べてみると白と黒では ...

-

-

河合紀(かわいただし)

2023/11/24

我が家にある茶碗。何とも艶かな朱の色をしている。 こちらの茶碗は「河合紀」作。陶芸家ではなく、京都出身の壁画作家のものです。 そう思って手に取ると、艶かな釉薬がタイルのようです。私が住む近くにも河合紀 ...

-

-

ミンサー織り

2023/11/6

ミンサー織りの基本の形には意味があることを教えていただいた。 ミンサー織りには五つ玉と四つ玉が交互に連なって織られています。これには、「いつの世も(五つ四つ)末長く幸せに」という意味が込められているそ ...

-

-

真盛豆

2023/10/31

丹波の黒豆に青のりが一面にまぶされた和菓子「真盛豆」 なんとも美しい。 細川幽斎は「苔のむす豆」と例えたらしい。確かに表面がパサパサしていなくて、しっとりしている様子も苔のようです。 この和菓子は、北 ...

-

-

清遊

2023/10/27

風炉の名残りの季節。 お稽古は、中置の点前を終えて長板の寄皆具。寄皆具になると、少し皆具でも軽い感じになり、行く秋を楽しむ気持ちとなる。 それに合わせて、軸は色紙。 「清遊」大徳寺派の要道和尚の筆。 ...

-

-

雁金草(かりがねそう)

2023/10/11

何とも可憐な花が咲いた。雁金草(かりがねそう) 花弁をよく見ると、髭のようなものが伸びている。この姿が雁が飛んでいるようであることからこの名前。茶会で使いたい花です。

-

-

露草

2023/9/29

露草を茶花として入れるのはなかなか難しい。午前中しか咲かないで、すぐに花を閉じてしまう。でも、閉じた花の形も可愛いので生けてみる。蝉籠に昼顔と露草。何とも涼しげで好評。 露草は別名「地嶽花」と呼ばれる ...

-

-

縛解一如(ばっかいいちにょ)

2023/9/23

茶道は着物を着ないと始まらない。この時代、洋服でというのも有りかとは思うが、茶会の時は気合いが入らない。 「縛解一如」という言葉がある。和装で使う言葉です。 「身体の一部を縛り付けることで、むしろ身体 ...

-

-

蝙蝠(こうもり)

2023/7/21 koumori

こうもりの柄。ハロウィーンの時に使われる柄。けっこうな割合で見かける柄ではありますが、知らないと意外と悪魔のイメージ。 こうもりは漢字で「蝙蝠」と書きます。 これを中国読みすると、発音が「変福」と同じ ...

-

-

柳に蛙

2023/6/26

花札の一枚。柳に飛びつこうとしている蛙。それを見ている傘をさした人物は小野道風。この一枚には、深い意味があるのです。 小野道風は書の三蹟の一人。そんな人物でも書で行き詰まる時があった。雨が降る中、傘を ...

-

-

襖(ふすま)の種類「太鼓張り」

2023/6/11

「襖」は日本ならではの扉です。外国のようにノックして開けるドアではなく、襖は二手で開ける。襖は一手目で少しばかり開けることによって、相手に開けることを知らせるノックの代わりになります。それからおもむろ ...

-

-

見越しの松

2023/6/13

「旧◯◯家」と呼ばれる茶室での茶会。素敵な言葉を教えていただいた。 「見越しの松」 席主の言葉で、「こちらの旧家は見越しの松が美しいですから、松の絵の茶碗を出しました。」とのこと。 「見越しの松」とい ...

-

-

砂雪隠

2023/6/7

砂雪隠とは、腰掛待合の横にある便所のことです。実際に使う便所ではなく、飾り用の雪隠です。雪隠の由来は様々なようで、禅寺で便所を意味する「西浄(せいちん)」が変化した説が有力らしい。また、雪隠寺の雪宝和 ...

-

-

三重棚

2023/4/27

三重棚というものがある。元々は水屋用の五重の道具を置く棚を利休が三重にして桐生地で点前に用いたのが始まりと言われています。桐生地で作られているものが六代覚々斎好み。桑生地で作られているものが七代如心斎 ...

-

-

懐石膳

2023/4/17

懐石膳に脚がないことが多いのはなぜか。 小笠原流の礼式では、料理をお出しする時は脚のついたお膳で運びます。この時、客は一切お膳の上げ下ろしを手伝いません。これは、亭主側に十分な人手があるということなの ...

-

-

吉野絵

2023/4/17

「吉野絵」の棗です。吉野絵とは奈良県吉野地方で古くから伝わる花模様の漆絵のことで黒漆地に朱漆で花を描いています。花は葛の花、木芙蓉、牡丹、芍薬などと言われます。この図柄は、十六世紀吉野で大茶会が催され ...

-

-

犬山焼

2023/4/17

犬山城は別名「白帝城」と呼ばれる。「白帝城」という別名は江戸時代の儒学者、荻生徂徠が名付けたとされ、木曽川沿いの小高い山の上にある様子が、李白の詩に出てくる白帝城と似ていることから名付けられました。 ...

-

-

茶箱の歴史

2023/4/4 tyabakonotrekisi

茶箱は茶道具や抹茶を入れる入れ物として、茶弁当と呼ばれて古くは千利休の時代からありました。「長闇堂記」に「茶弁当と云うは、利休が初めての作なり」とある。これは、桐材で木目が見えるように黒漆を薄く塗った ...

-

-

出雲大社

2023/2/27

何とも真ん丸で福福しい大国主命。この軸の文字はこちらです。 躬(み)に「瑞之八坂瓊(みづのやさか)」に被(お)いて寂然(しずか)に長く隠れましき天日隅宮(あまのひすみのみや=出雲大社) 自分は、「瑞之 ...

-

-

隅炉

2023/2/24

隅炉の小間。部屋の隅に炉が切ってあるので隅炉と呼ばれます。部屋の隅に切ってあるため、火除けのためでしょう。炉の向う側と畳との間に小板と呼ばれる地板を入れます。 点前は、風炉点前とほとんど同じになるため ...

-

-

護国寺

2023/2/17

神齢山悉地院内護国寺は天和元年(1681)二月に創建され、徳川五代将軍綱吉公の母桂昌院が護持していた念持仏「天然琥珀如意輪観世音菩薩」を秘仏本尊として、天和二年に堂宇が建立された。 将軍の座についた我 ...

-

-

膳所焼

2023/2/2

滋賀県大津市で焼かれる陶器。天智天皇によって大津京が設営された時の天皇の「お膳を準備する所」という意味。したがって、かなり以前から膳所焼は近江の土地の器として作られていました。昔は、大江焼、勢多焼、国 ...

-

-

御本立鶴茶碗

2023/5/10

「御本立鶴茶碗」は大福茶で細川三斎の喜寿をお祝いする時に、小堀遠州が茶碗の形をデザインして、三代将軍家光が描いた立鶴の絵図面を送り、釜山で焼いたものが始まりです。形は少し口縁が広がっていて立鶴の絵は、 ...

-

-

色絵金銀菱文重茶碗

2023/1/14

野々村仁清の色絵の茶碗。 金菱、銀菱茶碗として有名なものです。本歌は、銀菱の方が一回り大きくて入れ子式になっています。この茶碗は、金森宗和の依頼によって東福門院(後水尾天皇の中宮、徳川二 ...

-

-

七々子塗

2022/12/21

七々子塗とは、青森県津軽塗りの技法の一つ。丸い粒々が一面に描かれた塗り方です。お土産で頂き、手書きにしたら大変だなぁと、どんな塗り方をしたら一面の丸が描かれるのか調べてみました。 下地の漆を塗り、その ...

-

-

筆洗茶碗

2022/12/12

文房四宝(ぶんぼうしほう)とは、「筆・硯・紙・墨」のことを言います。茶道では紹鷗棚の上に荘ったり、床の間の違い棚に硯箱と共に荘ったりします。また、茶カブキなどの七事式では実際に文房四宝を使います。 そ ...

-

-

水指の蓋の取り方(炉点前)

2022/11/16

今日の水指は二手ですか?三手ですか?とよく聞かれます。 長板を使った点前の時は、水指の位置によって違います。 長板に水指が一つ置きの時は二手。着物で点前してみると分かるのですが、右手で水指のつまみを取 ...

-

-

唐紅

2022/11/14 karakurenai

『ちはやぶる神代もきかず竜田川からくれなゐに水くくるとは』在原業平 「ちはやぶる」とは、「神」や地名の「宇治」にかかる枕詞。「神代」は神々が国を治めた時代のこと。「くくる」 は、括り染めのこと。布を糸 ...

-

-

神無月と神在月

2022/11/8

10月は「神無月」 神無月の由来は、10月は日本の神様が出雲大社に集まるため、各地域に神様がいなくなるため、「神無月」と言います。出雲の地域だけ10月のことを「神在月」と言います ...

-

-

堤焼(つつみやき)

2022/10/26

仙台に堤焼と呼ばれる焼物がある。かつて仙台市青葉区堤町に窯があったためにこの名前となり、別名を杉山焼といいます。これは、杉山台の土を使って作っていたためです。 堤焼は、「針生乾馬」が代々継いでいます。 ...

-

-

獅子文様

2022/10/21

「獅子」とは、ライオンを文様化されたものと言われ、中国経由で日本に伝わりました。ライオンを知らない日本人は、中国風の架空の動物として受け入れ、邪気を払う獅子舞として主に伝わりました。 獅子舞は、お正月 ...

-

-

桐一葉(きりひとは)

2022/10/19

本日の香合。 「桐一葉落ちて天下の秋を知る」 豊臣秀吉の家臣である片桐且元(かたぎりかつもと)が詠んだと言われています。桐は五三の桐。豊臣家の家紋です。桐一葉が落ちる ...

-

-

紫野焼(むらさきのやき)

2024/11/20

よい名前の窯であると思う。 紫野焼(むらさきのやき)とは、京都今宮神社のあぶり餅屋の主人「鶴亭」が、紫野(しの)大徳寺門前に始めた楽焼のことを言います。1804~1818年頃に焼かれたらし ...

-

-

束ね柴

2022/10/11

束ね柴とは、寒くなる季節に冬支度のため山で小枝を拾ってそれを束ねた様子を表した文様です。薪ではすぐに火が起こせないために、柴を使って火をつけます。こちらは束ね柴の蓋置。 わが家には束ね柴を積んだ舟の蒔 ...

-

-

那智黒茶碗

2022/10/11

「那智黒茶碗」と呼ばれるものがある。紀州焼葵窯で焼かれる茶碗です。 紀州焼は、善明寺焼、瑞芝焼、南紀男山焼、お庭焼の総称でしたが、廃藩置県により南紀男山焼を最後に途絶えてしまったようです。昭和12年、 ...

-

-

いらたか念珠

2022/10/4

いらたか念珠とは、山伏(修験者)が持っている数珠のことです。「最多角念珠」「伊良太加念珠」「刺高念珠」とも書きます。 いらたか念珠は、普通の数珠とは違ってそろばん玉のような形をしています。普通の数珠は ...

-

-

猿猴捉月(えんこうそくげつ)

2022/10/3

猿猴捉月(えんこうそくげつ)の茶碗。 こちらは、南禅寺の長谷川等伯の襖絵を参考に描かれている茶碗です。 猿猴とは、猿のこと。猿が月を捉えようとしている図柄です。上ではなく、下に手を伸ばしているのは水に ...

-

-

流水文様

2022/9/7

水の流れを表現した文様は様々あり、風情のある言葉で文様を表現しています。 観世水は、水の流れを横長の曲線であらわした流水文様の一部に、 渦巻きを加えたもので、能の観世流が自分の家の文様として用いたのが ...

-

-

扇の文様

2022/8/23

扇は団扇と違い、日本で作られたものです。末広がりになっている形が吉祥文として好まれました。 檜扇は、平安時代に貴族が使ったもので、男性用は無文であり束帯着用時に笏の代用としても使われていました。女性用 ...

-

-

星の文様

2022/8/22

万物は陰と陽の変化で成り立つたいう陰陽説と木火土金水の五元素によって成り立つ五行説。この二つが統合された中国の陰陽五行説を基に天文や暦を占うことが平安時代盛んになりました。また、北極星や北斗七星を神格 ...

-

-

菊の文様

2022/8/21

菊は皇室の紋にも使われている日本を象徴する花のひとつです。また、中国の故事「風俗通義」では、甘谷(かんこく)という場所に住んでいる人々は皆長生きばかりだが、それは菊の精分を溶かしこんだ谷川の水を飲んで ...

-

-

笹蔓緞子

2022/8/21

こちらの仕服は笹蔓緞子。よく見かける仕服です。笹唐草文様。唐草は常に成長し続ける無限の発展性を表したものです。その唐草に花と実がついています。これは三百年に一度実をつけると言われている竹の花と実が描か ...

-

-

梅の文様

2023/3/1

寒い時に咲く梅は不老長寿を意味しています。そして、花びらが五弁あることから、福・禄・寿・喜・財の五福を表してると言い伝えられています。 奈良時代の頃の花見と言ったら、桜より梅をさしていました。そんな古 ...

-

-

松の文様

2022/8/26

常緑樹の松は、長寿の象徴である。老松には、龍が住むと考えられていました。 「松」の漢字を分解すると「八ムの木」=「八白の木」となる。「八白」は艮(うしとら)のこと。艮の方角は、天地の陰気の終わりと陽気 ...

-

-

波の文様

2022/8/20

波の文様は、海の神様を奉った神社で神紋として使われました。また、戦国武将も寄せては返す波の動きが戦いにふさわしいと旗印や武具に波紋を使いました。 水指に描かれている模様は青海波です。「青海波」という雅 ...

-

-

楽器文様

2022/8/17

日本古来の楽器の文様は、形といい装飾といい美しい。 右上から左手に順番に。 琵琶は、木製の胴部分が果物の枇杷に似ていることからついた名前。琵琶の撥は握りの部分が狭く、大きく開いていて柘植で作られること ...

-

-

矢の文様

2022/8/20

矢は武家にとっては重要な武具。様々に工夫を凝らした文様が考えられて紋などに使われました。矢羽根には破魔矢(魔を払う)の意味があります。 並矢(ならびや) 矢を並べた文様 的矢 的は「当たる」ことから縁 ...

-

-

老松茶器

2023/2/1

「老松」と呼ばれる茶器があります。本歌は、山崎の妙喜庵の松で作られています。この松は秀吉も触れたことがある「袖摺れの松」と言われていてこの松が枯れてしまった時に、これを使って表千家6代覚々齋が30個作 ...

-

-

ほおずき市

2022/8/12

毎年、7月9.10日は浅草観音の「四万六千日、ほおずき市」です。このどちらかの日に観音様にお詣りすると、四万六千日もお参りしたと同じ功徳があるそうです。 四万六千詣でには、四六時中(一日中)の千日分と ...

-

-

くわばらくわばら

2023/6/30

落雷を避けるための呪文(じゅもん) 雷鳴のするときに「くわばら、くわばら」と唱えると、雷除けになるとされる俗信で、転じて桑の木にもその力があるとされた。これは、菅原道真の逸話からきています。 左遷させ ...