-

-

花薬欄(かやくらん)

2024/4/20 kayakurann

『碧巌録』の一節。 「挙す、僧雲門に問う 如何なるか是れ、清浄法身 門云く、花薬欄」 清浄な悟りの本体とはどんなものであるか。 それは、花薬欄である。 どんな花もいい。 たとえ牡丹や芍薬でなくても、小 ...

-

-

いろは歌の色々「あめつち」

2024/4/20

「いろは」歌のひとつである「あめつち」の歌です。「あめつち」は「天地」のことです。茶道においてこの「あめつち」の歌は、様々な解釈の仕方があると思います。 「あめつち」の歌 平安時代に仮名48文字で作 ...

-

-

春雨

2024/2/20 harusame

春雨の季節 サーと降る雨が終わると暖かくなり花が開く。 床の間には 「芽柳や土堤に行きかう地の目傘」 お弟子さんに「春雨」? 食べ物の「春雨」と関係ありますか、と聞かれて調べてくれました。 中国から春 ...

-

-

茶の十徳

2024/1/3

「茶の十徳」とは、栂尾(とがのお)高山寺の僧で、日本で初めて茶を栽培した明恵上人が言った言葉です。茶道を稽古していると、色々な良いことがあります。それを十の徳としてまとめたのが「茶の十徳」です。 茶通 ...

-

-

あめつちの詞

2024/1/3

「いろは」詞と同じように、「あめつち」詞という手習い詞があります。 あめ つち ほし そら やま かは みね たに くも きり むろ こけ ひと いぬ うへ すゑ ゆわ さる おふせよ えのえを なれ ...

-

-

高砂

2024/1/3

高砂とは、高砂の松と住吉の松、二本の松を人格化して夫婦愛と長寿を願うことです。 これは、能の「高砂」からとった言葉です。阿蘇の神主が都に上る途中、播磨の高砂の浦に立ち寄る。熊手と杉箒を手に松の下の木陰 ...

-

-

萬歳(まんざい)

2024/1/3

「萬歳」とは、新年の言祝ぎの話芸として全国で興り、現在の漫才の元となったものです。 扇子を持つ太夫(たゆう)と小鼓を持つ才蔵(さいぞう)の二人一組が基本です。二人でかけ合いをしながら祝い言葉を唱えて家 ...

-

-

無事

2024/1/3

年末になると一度は見かける軸 一年の無事に終えられることを喜びあい、年の瀬を迎える。この軸を出さないと一年が終わらないという教室も多いことでしょう。 もちろん、この意味でも良いのですが禅語としてはもう ...

-

-

清遊

2023/10/27

風炉の名残りの季節。 お稽古は、中置の点前を終えて長板の寄皆具。寄皆具になると、少し皆具でも軽い感じになり、行く秋を楽しむ気持ちとなる。 それに合わせて、軸は色紙。 「清遊」大徳寺派の要道和尚の筆。 ...

-

-

縛解一如(ばっかいいちにょ)

2023/9/23

茶道は着物を着ないと始まらない。この時代、洋服でというのも有りかとは思うが、茶会の時は気合いが入らない。 「縛解一如」という言葉がある。和装で使う言葉です。 「身体の一部を縛り付けることで、むしろ身体 ...

-

-

出雲大社

2023/2/27

何とも真ん丸で福福しい大国主命。この軸の文字はこちらです。 躬(み)に「瑞之八坂瓊(みづのやさか)」に被(お)いて寂然(しずか)に長く隠れましき天日隅宮(あまのひすみのみや=出雲大社) 自分は、「瑞之 ...

-

-

神無月と神在月

2022/11/8

10月は「神無月」 神無月の由来は、10月は日本の神様が出雲大社に集まるため、各地域に神様がいなくなるため、「神無月」と言います。出雲の地域だけ10月のことを「神在月」と言います ...

-

-

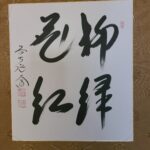

柳緑花紅

2022/3/26

「柳緑花紅」「柳は緑、花は紅」蘇軾(そしょく)の詩からの引用です。柳は緑色に葉を伸ばし、花は紅色に咲く。自然そのままであり、それぞれのものが春になると毎年、芽吹き花開くという意味です。自然界の中に自分 ...

-

-

大津絵ー美人画と風刺画

2020/8/17

大津絵の美人画といったら「藤娘」です。塗笠を被り、あごの下で朱色の紐を結んでいます。着物の片袖を脱ぎ裾を翻し、藤の枝を肩にかけてポーズをとる美しい一枚です。今では「藤娘」は藤の花を担いでいますが、始ま ...

-

-

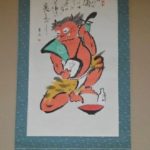

大津絵ー鬼のいろいろ

2022/7/29

大津絵には、鬼の絵がとても多いです。鬼の絵は、様々な風刺をしていて内容を知ると面白くて仕方ありません。いくつかを紹介したいと思います。 「鬼の三味線」という大津絵です。鬼が裃を着て三味線を弾いていて、 ...

-

-

鬼の念仏ー大津絵

2020/6/21

「鬼の念仏」は、江戸時代の大津絵ができた当時から、大津絵店の店頭を飾る看板にも描かれるほどの代表的なものでした。鬼が墨染を着て僧の身なりをしています。首から鉦(かね)を下げていて、右手には撞木(しゅ ...