-

-

みそはぎ

2024/7/12

みそはぎの花をいただきました。 みそはぎ お盆の時に飾る花とは聞いていましたが、何で飾るのかなと思って調べてみました。 「みそはぎ」は「禊萩」と呼ばれていて、邪気を払う目的でお盆の時に飾られたというこ ...

-

-

星の文様

2022/8/22

万物は陰と陽の変化で成り立つたいう陰陽説と木火土金水の五元素によって成り立つ五行説。この二つが統合された中国の陰陽五行説を基に天文や暦を占うことが平安時代盛んになりました。また、北極星や北斗七星を神格 ...

-

-

波の文様

2022/8/20

波の文様は、海の神様を奉った神社で神紋として使われました。また、戦国武将も寄せては返す波の動きが戦いにふさわしいと旗印や武具に波紋を使いました。 水指に描かれている模様は青海波です。「青海波」という雅 ...

-

-

ほおずき市

2022/8/12

毎年、7月9.10日は浅草観音の「四万六千日、ほおずき市」です。このどちらかの日に観音様にお詣りすると、四万六千日もお参りしたと同じ功徳があるそうです。 四万六千詣でには、四六時中(一日中)の千日分と ...

-

-

くわばらくわばら

2023/6/30

落雷を避けるための呪文(じゅもん) 雷鳴のするときに「くわばら、くわばら」と唱えると、雷除けになるとされる俗信で、転じて桑の木にもその力があるとされた。これは、菅原道真の逸話からきています。 左遷させ ...

-

-

水月焼

2022/7/30

我が家に一度見たら忘れられない水指があります。 水月焼の蟹の水指。 愛媛県道後温泉のお土産として作られ始めた焼物です。初代は好川恒方。二代は奥様の恒悦。お弟子さんが一人いたようですが、その方がなくなり ...

-

-

土用の丑の日

2022/6/29

7月と8月にある「土用の丑の日」陰陽五行と干支に関係してこの日が決められています。「土用」とは、「木火土金水」の「土」の季節。「木」は芽生えの春。「火」は暑い日差しの夏。「金」は実りの秋。「水」は静け ...

-

-

朝顔市

2021/9/27

7月6日~8日。入谷の鬼子母神真源寺の朝顔市が有名です。朝顔は奈良時代に遣唐使によって、種が薬として持ち込まれ、江戸時代には下級武士が内職として栽培していました。明治時代には、植木職人の栽培した朝顔の ...

-

-

割蓋水指

2021/8/1

夏のお点前では、水指が大きくなっていきます。蓋が開いた時の水は、涼しさを呼びます。そして、柄杓を入れたときには自分が水指に浸かったかのような心地よさ。 素麺鉢やすり鉢を見立てて使います。既製の蓋があり ...

-

-

蝶番水指

2021/9/27

夏のお点前。大きな水指には様々な蓋が組み合わされています。今回の水指は蝶番がついた蓋の取り方になります。水指の蓋を指で押さえて開けるのですが、強く押さえると蓋が水指の中にドボンと落ちてしまいます。指の ...

-

-

盆蓋点前

2020/8/9

風炉の点前は、水指が大きくなっていきます。それに合わせて水指の蓋も大きくなってきて様々な形のものが使われます。こちらは「盆蓋」です。水指に合わせて作られた蓋がないときに、お盆を伏せて水指の蓋代わりに ...

-

-

ふくさで金魚や蝉

2020/8/4

夏になると楽しみなひと時。ふくさで金魚や蝉を作って飾ります。盆蓋などの大きな水指の時に飾り、涼しさを演出します。お薄点前のお遊びではありますが、ワクワクする時間です。 金魚を飾るのは、蓋上に柄杓と ...

-

-

風知草(ふうちそう)

2020/7/19

(露草・松虫草・風知草) さわさわと風に吹かれる感じが涼しさを伝える風知草(ふうちそう)。生けると縞葦と間違えそうですが、風知草は黄色と緑の縞模様の葉です。縞葦は白と緑色の縞模様の葉です。 風知草 ...

-

-

釣瓶(つるべ)の水指

2023/5/12

蒸し暑いこの季節。「釣瓶(つるべ)」の水指を濡らして使うと涼しさが伝わる一服となります。「つるべ」とは、井戸水をくむために、縄の先につけておろす桶のことです。武野紹鴎が井戸の水を汲み上げそのまま水屋に ...

-

-

盆の風物詩

2021/7/9

お盆とは「精霊祭」のことを表します。7月13日に先祖の霊をお迎えして、7月16日にお送りする行事です。全国各地、様々な行事があるとは思いますが一部をご紹介します。 7月13日に先祖の霊をお迎えするため ...

-

-

七夕と素麺

2022/8/12

七夕は五節句の一つです。牽牛(けんぎゅう)と織女(しゅくじょ)二つの星が年に一度、7月7日の夜に天の川の間で出会うという伝説による星祭りの節句です。 七夕の供え物は、詩歌を書いた短冊や色紙・五色の糸で ...

-

-

葉蓋点前

2023/7/5

7月に入ると葉蓋の点前です。水指の蓋の代わりに「梶」や「里芋」「蕗」の葉をのせて運び出しする点前です。裏千家11代玄々斎が七夕の趣向で末広籠(唐人笠籠)の受筒を使い、梶の葉をのせて運び出しをした点前で ...

-

-

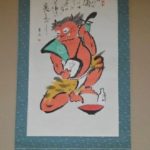

大津絵ー鬼のいろいろ

2022/7/29

大津絵には、鬼の絵がとても多いです。鬼の絵は、様々な風刺をしていて内容を知ると面白くて仕方ありません。いくつかを紹介したいと思います。 「鬼の三味線」という大津絵です。鬼が裃を着て三味線を弾いていて、 ...