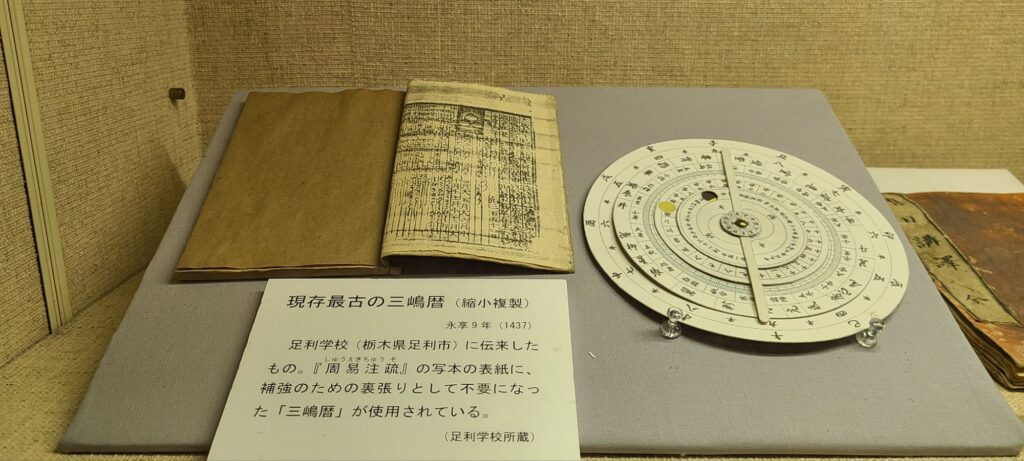

三嶋大社には、日本で一番古いかな文字で作られた暦が伝わっています。

奈良時代、遣唐使である吉備真備が唐人と囲碁の勝負をして勝ったために囲碁や暦が日本に伝わったとされています。京都に伝わった暦を河合家が作っていましたが、京都から三島に移住したために、三島で暦を作り続け、江戸幕府にも毎年謙譲していました。河合家は元々国の祭事を司る役にあり、庭の一角にも天文台があったとのことです。

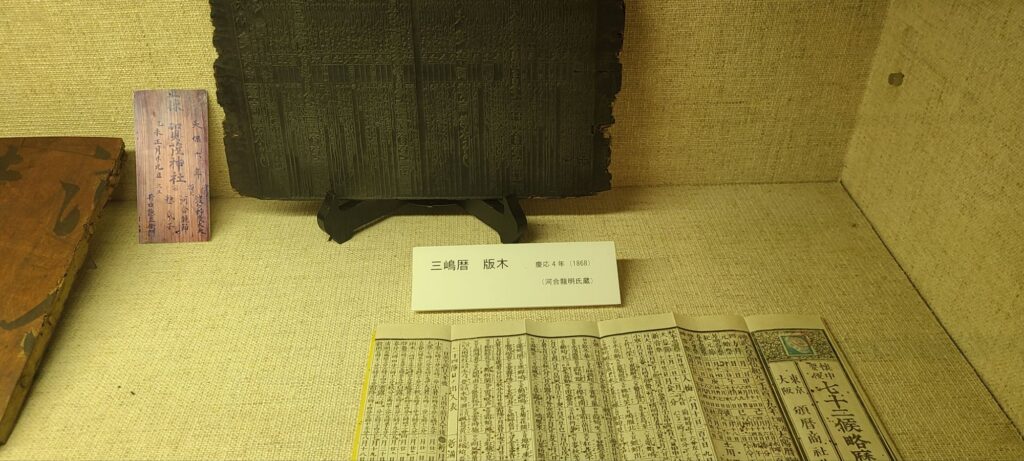

全国には様々な暦がありましたが、東日本では三嶋暦であったようで、織田信長も徳川家康も使っていたようです。またかな文字で作られた美しさや読みやすさから全国にも知れ渡り、お土産や暮れのお歳暮としても喜ばれたようです。そして、三嶋暦はたくさん刷られましたが、当時紙は貴重品。不要になった暦は障子の下張りや提灯として使われたりして残っています。

そして、三島焼。これは高麗茶碗として日本に伝わりましたが、三嶋暦のかなの刻印と似ていたことから三島茶碗と名付けられました。名付けられただけで、静岡県三島市で作成されているわけではありません。

「三島茶碗」

https://a.r10.to/h50ZZN